【知らないと損】J-クレジットは儲かる?プロが教える損益分岐点と失敗しない2つの方法

最終更新日:12/23/2025

公開日:10/6/2025

.png&w=3840&q=75)

「J-クレジットは儲かるらしいが、仕組みが複雑でよく分からない…」

「新しい投資先として興味はあるけれど、リスクはないのか?」

「結局、自分(自社)が参入して本当に利益を出せるのだろうか?」

もしあなたが今、このような期待と不安を抱えているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。

結論から言うと、J-クレジットは正しい知識と戦略があれば儲かる可能性がありますが、コスト構造を理解しないまま始めると確実に失敗します。

この記事では、単に制度を解説するだけではありません。経済産業省の公式データや東京証券取引所の市場価格を基に、他では語られない「損益分岐点シミュレーション」と「具体的な失敗事例」を交えながら、あなたがJ-クレジットで利益を出すための現実的な方法を徹底的に解き明かしていきます。

実は、多くの企業担当者が申請プロセスの途中で挫折してしまう「隠れた壁」が存在します。

ぜひ最後までお読みいただき、その壁を乗り越えるための答えを掴んでください。

目次

- J-クレジットは儲かるのか?【結論:条件付きで儲かる】

- > なぜ「儲かる」と言われるのか?市場拡大と価格高騰の現実

- > なぜ「儲からない」ケースがあるのか?見落とされがちなコスト構造

- > あなたはどっち?儲かる人・儲からない人の決定的な違い

- J-クレジットで儲ける具体的な方法

- > 【法人向け】J-クレジットを「創る」方法と5つの手順

- > 【個人・法人向け】J-クレジットを「買う(投資する)」方法

- J-クレジット創出・投資のモデルケース別・損益分岐点シミュレーション

- > 法人向け(創出):中小製造業がボイラー更新した場合

- > 個人向け(投資):100万円をJ-クレジットに投資した場合

- 失敗事例から学ぶ|J-クレジット投資の3つの落とし穴

- > 落とし穴1:初期費用を回収できない「コスト倒れの罠」

- > 落とし穴2:市場変動に巻き込まれる「価格下落の罠」

- > 落とし穴3:買い手が見つからない「売却難民の罠」

- J-クレジットに関するよくある質問(FAQ)

- > Q1. J-クレジットは個人でも作れますか?

- > Q2. 認証までにかかる期間はどれくらいですか?

- > Q3. J-クレジットとカーボンクレジットの違いは何ですか?

- > Q4. J-クレジットに税金はかかりますか?

- まとめ:J-クレジットで儲けるために最も重要なこと

- > J-クレジットの無料査定・買取をいたします

J-クレジットは儲かるのか?【結論:条件付きで儲かる】

- ポイント

- J-クレジットが「儲かる」と言われる背景

- 多くの人が見落とす「儲からない」本当の理由

- 利益を出せる人と出せない人を分ける決定的な違い

J-クレジットが儲かるかどうか、その答えは「はい」でも「いいえ」でもありません。

より正確に言うならば、「参入する目的とコスト管理を明確にすれば儲かるが、そうでなければ損をする可能性が高い」というのが現実的な答えになるでしょう。

なぜ「儲かる」と言われるのか?市場拡大と価格高騰の現実

J-クレジットが注目される背景には、明確な理由があります。それは、脱炭素社会への移行という世界的な潮流です。

多くの企業がCO2排出量の削減目標(カーボンニュートラル)を掲げるようになりました。

目標達成が難しい企業は、他の企業が創出したJ-クレジットを購入し、自社の排出量を相殺(カーボン・オフセット)する必要があるのです。この需要の高まりが、J-クレジットの価値を押し上げています。

実際に、東京証券取引所のカーボン・クレジット市場日報データを見ても、クレジットの発行量・取引量ともに年々増加傾向にあります。

需要が供給を上回る状況が、価格高騰を生み、「J-クレジットは儲かる」という認識を広めているのです。

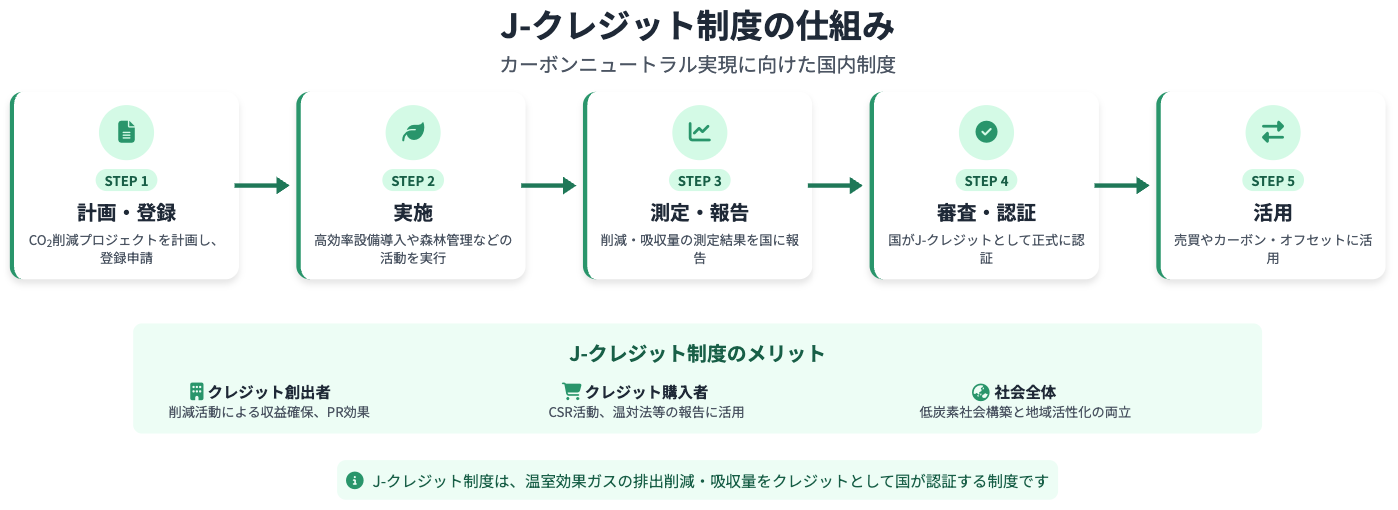

【図解:J-クレジットの仕組み】

J-クレジット制度の概要と価格動向については『J-クレジットとは?制度・種類・仕組み・価格市場・活用事例を分かりやすく解説』でも解説しています。

なぜ「儲からない」ケースがあるのか?見落とされがちなコスト構造

しかし、話はそう単純ではありません。J-クレジットを創出するためには、目に見えにくいコストが発生します。これが「儲からない」ケースを生む最大の原因なのです。

具体的には、以下のような費用がかかります。

- コンサルティング費用:複雑な申請書類の作成を専門家に依頼する費用。

- 審査費用:プロジェクト計画やモニタリング報告書を第三者機関に検証してもらう費用。

- 事務局への手数料:クレジット発行時に国へ支払う手数料。

これらの費用はプロジェクトの規模によって異なりますが、数十万円から場合によっては100万円を超えることもあります。創出したクレジットの売却益がこれらのコストを下回れば、結果的に赤字となってしまう可能性があります。

あなたはどっち?儲かる人・儲からない人の決定的な違い

両者の違いは、極めてシンプルです。

- 儲かる人:創出・購入にかかる全てのコストを事前に把握し、損益分岐点を計算した上で参入する人。

- 儲からない人:「儲かるらしい」という話だけを信じ、コスト計算を曖昧なまま始めてしまう人。

つまり、J-クレジットで利益を出すための第一歩は、徹底した現実主義に立つことです。

J-クレジットで儲ける具体的な方法

J-クレジットで利益を得る方法は、大きく分けて2つです。

- 自社の事業活動でCO2を削減し、クレジットを「創り出す」方法

- 市場でクレジットを「購入し、値上がりを待つ」方法

どちらの方法が適しているかは、あなたの立場(法人か個人か)や目的によって異なります。

【法人向け】J-クレジットを「創る」方法と5つの手順

クレジットを「創る(創出する)」のは、主に省エネ設備投資や再生可能エネルギーの導入、適切な森林管理などを行う事業者(法人)が対象となります。

そのプロセスは厳格に定められており、大きく5つのステップに分かれます。

Step1. プロジェクト計画書の作成

まず、「どのような取り組みで、どれくらいのCO2を削減するのか」をまとめたプロジェクト計画書を作成します。

この計画書では、「方法論」と呼ばれる、J-クレジット制度が定めた削減活動の計算・モニタリング手法の中から、自社の取り組みに合ったものを選択する必要があります。

この方法論の選定が、後のクレジット量を左右する重要なポイントになるのです。専門的な知識が求められるため、多くの企業がこの段階で専門コンサルタントの支援を受けています。

Step2. 計画の審査・登録

作成した計画書は、国が認定した「審査機関」による妥当性確認(審査)を受けます。

計画に無理がないか、計算方法は正しいかといった点を厳しくチェックされるのです。

審査を通過すると、計画書はJ-クレジット制度事務局に提出され、正式にプロジェクトとして登録されます。

これで、ようやくクレジット創出のスタートラインに立ったことになります。

Step3. モニタリングの実施

プロジェクト登録後は、計画書に沿ってCO2削減の取り組みを実践します。

そして、その取り組み状況と削減量を、定めた方法で継続的に計測・記録していく必要があります。これが「モニタリング」です。

例えば、省エネ設備を導入したなら、その稼働時間やエネルギー使用量を毎日記録していく、といった地道な作業が求められます。

Step4. 報告書の作成・検証

モニタリング期間(通常1年間)が終了したら、記録したデータを基に「モニタリング報告書」を作成します。

この報告書は、本当に計画通りにCO2が削減されたかを証明する、いわば成果報告書です。

そして、この報告書も再び審査機関による検証(チェック)を受け、内容の正確性を証明してもらう必要があります。

Step5. クレジットの認証・発行

審査機関のお墨付き(検証報告書)を得たモニタリング報告書を、J-クレジット制度事務局に提出します。

最終的な確認を経て、ようやく削減量に応じたJ-クレジットが認証され、自社のアカウントに発行されるのです。

ここまでにかかる期間は、プロジェクト開始から最低でも1年半〜2年。非常に長く、専門的なプロセスであることがお分かりいただけるでしょう。

創出方法と創出までにかかる費用については『J-クレジットの創出方法は?5つの手順と費用、活用〜販売方法まで徹底解説』で詳しく解説しています。

【専門家の視点】J-クレジット創出で多くの企業が直面する「見えない壁」

J‑クレジット創出は、単に計画を立てるだけでは進まず、複雑な申請手続きや長い認証期間に加え、日々のモニタリング作業が大きな壁となります。

計画書作成から認証まで数ヶ月、クレジットを売却できるまで約4年かかる場合があり、1件あたりのクレジット量が少ないため、費用対効果が見えにくいのが実情です。

特に中小企業では、省エネ設備の稼働時間や燃料使用量などのデータを日常的に記録し続ける負担が大きく、担当者の通常業務を圧迫します。

この壁を越えるためには、モニタリングを業務フローの中に無理なく組み込み、データ取得や報告をデジタル化することが重要です。

ボイラーや太陽光発電の発電量をIoTセンサーで自動計測したり、航空機によるレーザー測量や将来的には衛星によるモニタリングを導入することで、人手による記録負担を減らし、データの正確性を高めることができます。

成功している企業は、プロジェクトの意義を現場まで共有し、長期的視点でデジタル投資を進めながらモニタリング体制を整えています。こうした取り組みによって、机上の計画を実際のクレジット創出へと結び付けることが可能になります。

参照元:

Booost 「カーボンオフセットに使えるJ-クレジット

みずほリサーチ&テクノロジーズ「J-クレジット制度の概要、活用・価格の動向と展望」

【個人・法人向け】J-クレジットを「買う(投資する)」方法

クレジットの創出は法人に限られますが、「買う」ことであれば個人でもJ-クレジットに関わることが可能です。将来的な値上がり益を狙う投資目的、あるいは自社の排出量をオフセットする目的で購入します。

どこで買える?主な購入場所3選

J-クレジットの購入窓口は、主に3つあります。

- J-クレジット・プロバイダーや仲介事業者から購入

- 最も一般的な方法です。多くの事業者がJ-クレジットの販売・仲介を行っており、ウェブサイトから簡単に見積もり依頼や購入ができます。取り扱うクレジットの種類や価格は事業者によって様々です。

- J-クレジット制度「売り出しクレジット一覧」から購入

- J-クレジット制度の公式サイトには、クレジットを売りたい事業者のリストが掲載されています。ここから直接、創出者と交渉して購入することも可能です。ただし、価格交渉や契約手続きを自ら行う必要があります。

- 東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」で購入

- 2023年10月に開設された、最も新しい取引の場です。証券会社を通じて、株式と同じようにJ-クレジットを売買できます。市場価格がリアルタイムで分かる透明性の高さが魅力ですが、まだ取引量が少なく、指定された銘柄しか購入できない点に注意が必要です。

なお、個人の場合は購入できる場所が限られています。詳しくは『J-クレジット(カーボンクレジット)は個人で売買できる?3つの購入・売却方法と投資リスク』をご覧ください。

購入時の注意点と選び方のコツ

J-クレジットを購入する際は、ただ価格が安いというだけで選んではいけません。特に重要なのが、クレジットの「種類」です。J-クレジットには、「省エネ」「再エネ」「森林」といった種類があります。

例えば、企業のPRやイメージ向上を目的とするなら、ストーリー性のある「森林吸収系クレジット」は人気が高く、価格も高騰する傾向にあります。

また、クレジットが「いつ、どこで、どのプロジェクトから」生まれたのかという情報(これをヴィンテージや由来と呼びます)も価値を左右します。

自分の投資目的やオフセット戦略に合ったクレジットはどれなのか、種類や由来をしっかり確認して選ぶことが、購入で失敗しないための重要なコツと言えるでしょう。

J-クレジットの種類とその詳細は『J-クレジット6種類と代表的な方法論を一覧比較|目的別の選び方も解説』をご覧ください。

J-クレジット創出・投資のモデルケース別・損益分岐点シミュレーション

ポイント

- 【法人向け】中小企業が設備投資でJ-クレジットを創出した際の採算ライン

- 【個人向け】投資としてJ-クレジットを購入した場合のリターン目安

ここからは、より具体的にJ-クレジットの創出・投資が「儲かるのか」を判断するためのシミュレーションを行います。貴社の状況に近いモデルケースを参考に、採算が合うかどうかを考えてみてください。

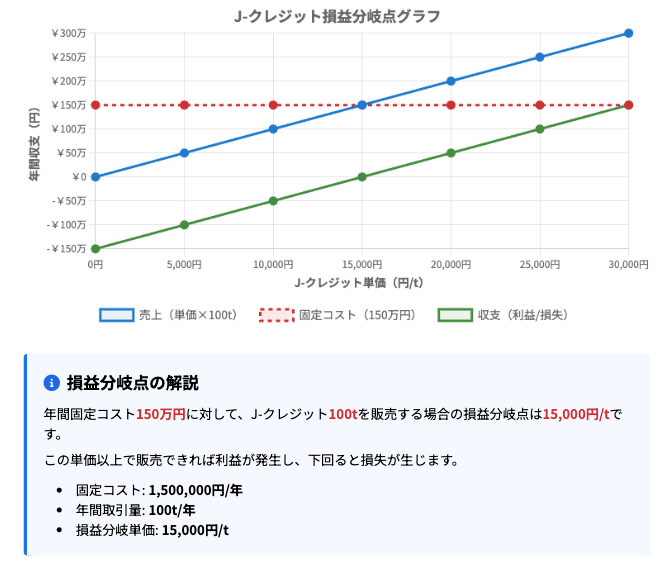

法人向け(創出):中小製造業がボイラー更新した場合

ある中小製造業が、旧式の重油ボイラーを最新の高効率ガスボイラーに更新するケースを想定します。

- 前提条件:

- 設備投資額:2,000万円(省エネ補助金1,000万円を活用し、自己負担は1,000万円)

- 年間CO2削減量:100t-CO2

- 年間コスト(概算):

- モニタリング・報告書作成コンサル費用:80万円

- 審査機関による検証費用:70万円

- 合計:150万円

この場合、損益分岐点となるJ-クレジットの単価はいくらになるでしょうか。

年間コスト(150万円) ÷ 年間CO2削減量(100t) = 15,000円/t-CO2

つまり、創出したJ-クレジットを1トンあたり15,000円以上で売却できなければ、このプロジェクトは赤字になるのです。

もちろん、燃料費削減によるメリットは別途ありますが、J-クレジット事業単体で見ると、この価格が生命線となります。

【図解:損益分岐点グラフ】

個人向け(投資):100万円をJ-クレジットに投資した場合

次に、個人が投資目的でJ-クレジットを購入するケースを考えます。

ここでは、将来的な価格上昇を見込んで100万円分のクレジットを購入し、3年後に売却するシナリオを想定します。

購入時の単価を10,000円/t-CO2とすると、100t分のクレジットを保有できます。3年後の売却価格によって、リターンは大きく変動します。

- 強気シナリオ(単価が30,000円に上昇)

- 売却額:300万円

- 利益:+200万円

- 中立シナリオ(単価が15,000円に上昇)

- 売却額:150万円

- 利益:+50万円

- 弱気シナリオ(単価が8,000円に下落)

- 売却額:80万円

- 損失:-20万円

株式投資などと同様、大きなリターンが期待できる反面、元本割れのリスクも当然存在します。

市場の動向や国の政策を常に注視し、自己責任で判断することが求められるのです。

失敗事例から学ぶ|J-クレジット投資の3つの落とし穴

ポイント

- 多くの人が陥る典型的な失敗パターン3つ

- 失敗を回避するための具体的な対策

ここでは、J-クレジットで利益を出せなかった人たちが陥った、代表的な3つの「落とし穴」を紹介します。

落とし穴1:初期費用を回収できない「コスト倒れの罠」

これは主に創出者側の失敗パターンです。前述のシミュレーションでも触れましたが、コンサル費用や審査費用が想定以上にかさんでしまうケースです。

特に、専門家のサポートなしで申請を進めようとして書類不備で何度も手戻りが発生し、結果的に時間も費用も余計にかかってしまった、という話は少なくありません。

「安物買いの銭失い」にならぬよう、初期段階で信頼できるパートナーを見つけることが極めて重要です。

落とし穴2:市場変動に巻き込まれる「価格下落の罠」

これは投資家、創出者の双方に共通するリスクです。J-クレジットの価格は、国の政策、技術革新、国際情勢など、様々な要因で変動します。

「将来必ず値上がりする」という保証はどこにもありません。需要のピークが過ぎたり、より安価なクレジットが海外から流入したりすれば、価格が下落する可能性も十分に考えられます。

ひとつの情報に固執せず、常に市場全体を俯瞰する視点が不可欠でしょう。

「J-クレジットが普及しない・売れない」と言われる理由については『J-クレジットが普及しない・売れない根本課題とは?解決の鍵は「買い手視点」にある』で詳しく解説しています。

落とし穴3:買い手が見つからない「売却難民の罠」

苦労してJ-クレジットを創出できたとしても、それを買ってくれる相手がいなければ、ただの電子データに過ぎません。

J-クレジットの取引は、まだ株式市場ほど流動性が高くありません。自社で買い手を探すのは想像以上に労力がかかり、良い条件で売却できるとは限らないのです。「どうやって売るか」という出口戦略を、創出を始める前に考えておく必要があります。

創出したJ-クレジットの売却にお困りなら

J-クレジット買取センターは、国内で初めて自己勘定による直接買取サービスを行っています。仲介業者を介さず当社が直接買い取るため、余分な手数料や取引の不確実性がなく、安心してスピーディーに現金化いただけます。豊富な取引実績とネットワークを活かし、お客様が創出されたJ-クレジットを、市場価格に基づいた適正な価格で迅速に買い取ります。

面倒な買い手探しの手間を省き、確実な現金化を実現したい方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。ご相談だけでも歓迎いたします。

J-クレジットに関するよくある質問(FAQ)

Q1. J-クレジットは個人でも作れますか?

A1. 制度上は可能ですが、現実的ではありません。J-クレジットの創出は、省エネ設備の導入や森林経営など、大規模な事業活動によるCO2削減が対象となります。そのため、創出者は基本的に法人や団体となります。個人は「購入(投資)」する側として関わるのが一般的です。

Q2. 認証までにかかる期間はどれくらいですか?

A2. プロジェクトの内容や規模によって大きく異なりますが、一般的にはプロジェクト計画の登録申請から最初のクレジット認証まで、最低でも1年半~2年程度は見ておく必要があります。迅速に進めるためには、経験豊富なコンサルタントの支援を推奨します。

Q3. J-クレジットとカーボンクレジットの違いは何ですか?

A3. カーボンクレジットはCO2排出権取引の総称です。J-クレジットは、その中でも日本政府が認証するカーボンクレジットの一種という位置づけになります。他にも、海外の基準で認証される「ボランタリークレジット」などが存在します。

カーボンクレジットについては『カーボンクレジットとは?仕組み・種類からビジネスの活用事例をわかりやすく解説』で詳しく解説しています。

Q4. J-クレジットに税金はかかりますか?

A4. はい、かかります。J-クレジットの売却によって得た利益は、法人の場合は法人税の課税対象(雑収入など)、個人の場合は所得税の課税対象(一般的には雑所得)となります。詳しくは税理士などの専門家にご確認ください。

まとめ:J-クレジットで儲けるために最も重要なこと

本記事では、J-クレジットが儲かるのかという疑問に対し、仕組みの解説から具体的なシミュレーション、そして失敗の落とし穴までを深掘りしてきました。

要点を改めて整理します。

- J-クレジット市場は拡大しており、価格上昇による利益は期待できる。

- ただし、創出にはコンサルや審査費用といったコストがかかり、採算ラインの見極めが不可欠。

- 投資として購入する場合も、価格下落による元本割れリスクが存在する。

- 失敗しないためには、コスト構造を理解し、「出口戦略(どう売却するか)」までを事前に計画すること。

J-クレジットは、単なる投資対象ではありません。脱炭素社会の実現に貢献しながら、経済的なリターンも目指せる、非常に社会貢献性の高い仕組みです。

もっと言えば、自社の環境への取り組みを「コスト」から「収益」へと転換させるポテンシャルを秘めています。

この記事が、あなたがJ-クレジットという新しい可能性の扉を開く、確かな一助となれば幸いです。

J-クレジットの無料査定・買取をいたします

私たち「J-クレジット買取センター」は、J-クレジットの買取を専門に行っています。

豊富な取引実績とネットワークを活かし、お客様が苦労して創出された貴重なクレジットを、市場価格に基づいた適正価格で、スピーディーに買い取ります。

- 即時査定・即時買取

- 種類やヴィンテージを確認後、当社が直接提示・買取。スピードと確実性を重視します。

- 価格の透明性

- 市場動向を常に把握し、公正な価格でご提示。自己勘定だからこそ、迅速な意思決定が可能です。

- 柔軟な対応

- 少量から大口まで規模を問わず対応。まとまった量の一括買取にも、条件に応じた分割買取にも対応可能です。

売却をすぐにお考えでなくても構いません。まずは、自社のクレジットがどれほどの価値を持つのかを知ることから始めてみませんか?

現在、無料の買取査定および保有・創出予定クレジットの価値診断を実施しています。ぜひ、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)