J-クレジットとは?制度・種類・仕組み・価格市場・活用事例を分かりやすく解説

最終更新日:1/9/2026

公開日:9/9/2025

.png&w=3840&q=75)

近年、企業にとって気候変動対策は重要な経営課題となり、「J-クレジット」という言葉を耳にする機会も増えています。しかし、「具体的にどんな制度なのか」「自社でどう活用できるのか」と疑問を抱く方も少なくありません。

J-クレジット制度は、温室効果ガスの削減量を「クレジット」として国が認証し、取引可能にする仕組みです。単なる排出削減にとどまらず、企業価値の向上や新規事業機会の創出にもつながります。

本記事では、当社の知見に基づき、複雑なJ-クレジット制度の全体像を図解を交えて分かりやすく解説します。特に市場の最新動向や他制度との違いについては、環境省・経済産業省の発表(出典URL:環境省J-クレジット制度、出典URL:経済産業省排出量取引制度・J-クレジット制度)を基に正確な情報を提供します。

目次

- J-クレジットとは何か?脱炭素社会を加速する日本の認証制度

- > J-クレジット制度の目的と重要性

- > カーボンクレジットの基本的な概念とJ-クレジットの位置づけ

- J-クレジット制度の全体像と市場:創出から取引までの仕組みを徹底解説

- > クレジット認証のプロセスと必要書類

- > J-クレジットの売買市場と取引形態

- J-クレジット創出プロジェクトの種類と具体例

- > 1.省エネルギー等プロジェクト:承認数43

- > 2.再生可能エネルギープロジェクト:承認数11

- > 3.工業プロセスプロジェクト:承認数5

- > 4.農業プロジェクト:承認数6

- > 5.廃棄物プロジェクト:承認数4

- > 6.森林プロジェクト:承認数3

- J-クレジットは儲かるの?価格動向も解説

- > 最新のJ-クレジット価格相場と推移

- > 価格を変動させる要因:需要と供給、政策動向

- J-クレジット投資のメリット

- J-クレジット投資のデメリット・リスク

- J-クレジット制度と類似制度の違い

- > 排出権取引制度(ETS)との違い

- > ボランタリークレジットとの違い

- > Jブルークレジットとの違い

- J-クレジットを最大限に活用する戦略:企業の価値向上と課題解決

- > 購入者側から見たJ-クレジット活用のメリット・デメリット

- > 創出者側から見たJ-クレジット活用のメリット・デメリット

- J-クレジットの今後の動きは?排出量取引制度(GX-ETS)との連携も

- > 第1フェーズ期間

- > 第2フェーズ期間

- 【最新事例】J-クレジットを活用した企業・自治体の成功事例

- > 事例1: 山崎製パンの省エネ設備導入とカーボンオフセット事例

- > 事例2: 中小企業(鹿児島県)の再生可能エネルギー活用と地域貢献

- > 事例3: 自治体(岡山県新見市)による森林J-クレジット創出と地域活性化

- > 事例4: 飲料メーカーによるカーボンオフセット製品の提供

- J-クレジットを通じた企業価値向上とブランディング戦略

- J-クレジット制度の課題と解決策:導入・運用で失敗しないために

- > クレジット創出・認証プロセスの複雑性と効率化のポイント

- > J-クレジットの品質と信頼性を見極める視点

- > 制度変更リスクへの対応と将来的な展望

- 個人でもJ-クレジットを購入・活用できる?環境貢献の新たな形

- > 個人がJ-クレジットを購入・活用する方法

- > 日常生活でできるJ-クレジットへの貢献

- よくある質問(FAQ)

- > Q1.J-クレジットの購入はどこでできますか?

- > Q2.J-クレジットを創出するには、どのような条件が必要ですか?

- > Q3.J-クレジットの価格はどのように決まりますか?

- > Q4.J-クレジットの有効期限はありますか?

- > Q5.J-クレジットはどのような企業が購入していますか?

- まとめ:J-クレジットを賢く活用し、持続可能な未来へ貢献する

- > 「国内初の自己勘定によるJ-クレジット直接買取サービス」を提供しています

J-クレジットとは何か?脱炭素社会を加速する日本の認証制度

- 温室効果ガス削減量や吸収量を国が「クレジット」として認証する制度です。

- 企業の脱炭素経営やカーボンオフセットに活用できます。

- 国内の気候変動対策を推進する重要な仕組みです。

J-クレジットは、温室効果ガス排出量の削減量や吸収量を国が「カーボンクレジット」として認証する制度です。この制度は、企業や自治体が自発的に実施した温室効果ガス削減活動を評価し、その成果を可視化します。

具体的には、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用、適切な森林管理などが対象です。これは、日本の温室効果ガス削減目標達成に貢献するため、国が主導する認証制度なのです。

J-クレジット制度の目的と重要性

J-クレジット制度は、日本全体の温室効果ガス削減目標達成に貢献することを目的としています。カーボンクレジットの創出者は新たな収益源を得て、さらなる削減活動への投資を促すでしょう。

一方、購入者は自社のCO2排出量削減目標達成やカーボンオフセットに活用できます。このように、排出量削減に「価値」を付与することで、経済的なインセンティブが生まれます。

カーボンクレジットの基本的な概念とJ-クレジットの位置づけ

カーボンクレジットは、1トンあたりのCO2削減量または吸収量に相当する価値を持つものです。J-クレジットは、日本の国内カーボンクレジット制度として、国際的な排出量取引市場とも連携しつつ、国内の脱炭素活動を推進する重要な役割を担っています。これは、企業が環境貢献を数値で示すための、信頼性の高い基準と言えるでしょう。

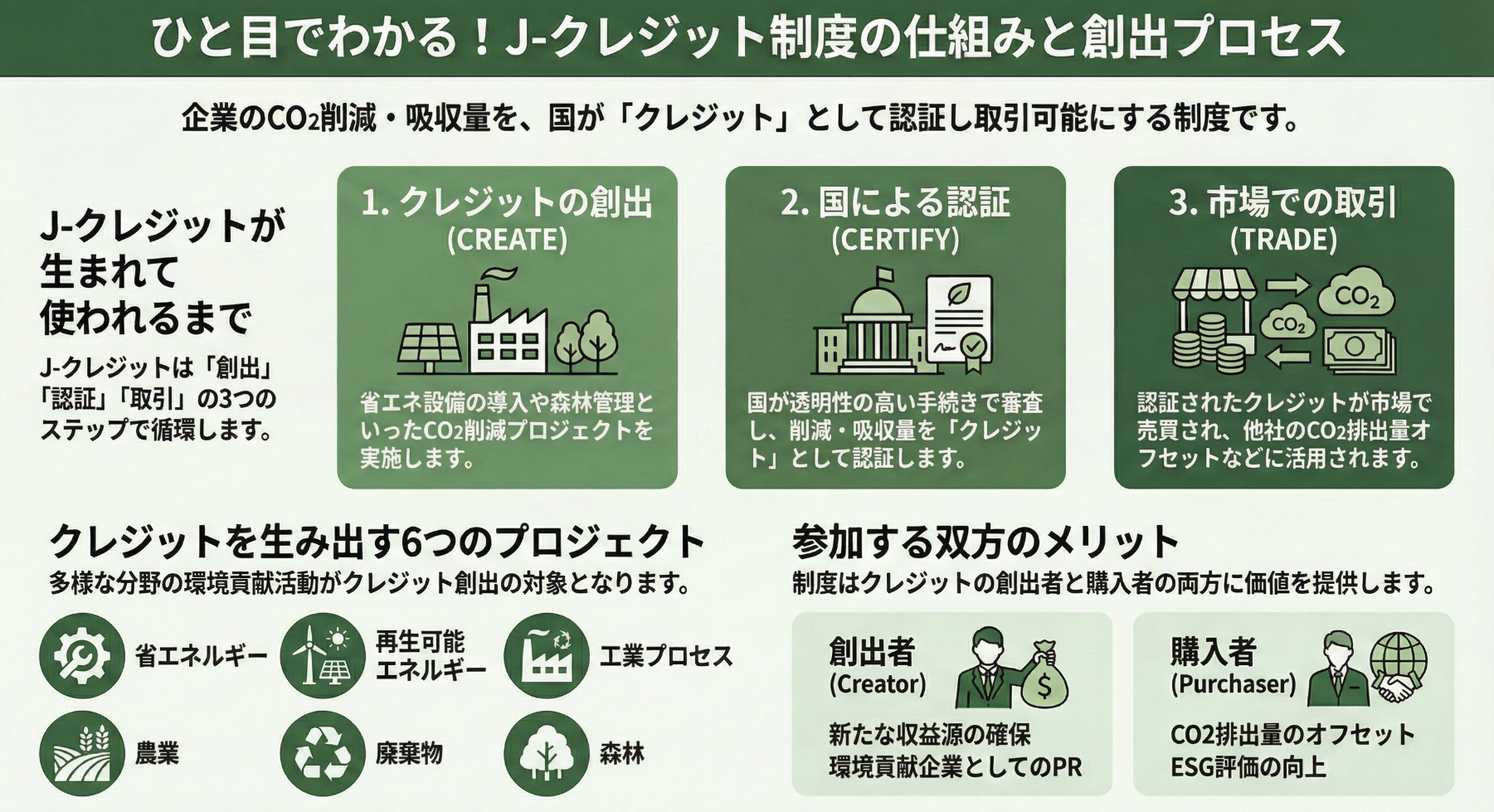

J-クレジット制度の全体像と市場:創出から取引までの仕組みを徹底解説

- J-クレジットは「創出」「認証」「取引」のプロセスを経て流通します。

- 省エネルギー、再生可能エネルギー、森林吸収などが創出の対象です。

- 透明性の高い手続きを経て、国が認証します。

J-クレジット制度は、温室効果ガスの削減・吸収活動からクレジット認証、そして取引に至るまで、透明性の高いプロセスで運用されています。この仕組みを理解することが、J-クレジット活用の第一歩となるでしょう。複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ見ていけば、その全体像が掴めます。

クレジット認証のプロセスと必要書類

プロジェクトの登録から排出量削減・吸収量のモニタリング、検証、そして最終的なクレジット認証まで、一連の手続きが必要です。正確なデータ収集と第三者機関による検証が不可欠となります。

具体的には、まずプロジェクト計画書を提出し、国の承認を得ます。その後、実績データを継続的にモニタリングし、定期的に第三者機関による検証を受けるのです。このプロセスを経ることで、J-クレジットの信頼性が担保されます。

J-クレジットの売買市場と取引形態

J-クレジットは、J-クレジット制度事務局が運営する電子取引システム(J-クレジット登録簿システム)を通じて売買されることが一般的です。また、相対取引や仲介事業者を通じた取引も行われます。取引価格は市場の需給によって変動するものです。買い手と売り手が直接交渉する相対取引では、価格や数量、納期などを柔軟に設定できる利点があります。

J-クレジット創出の流れは『J-クレジットの創出方法は?5つの手順と費用、活用〜販売方法まで徹底解説』をご覧ください。

J-クレジット創出プロジェクトの種類と具体例

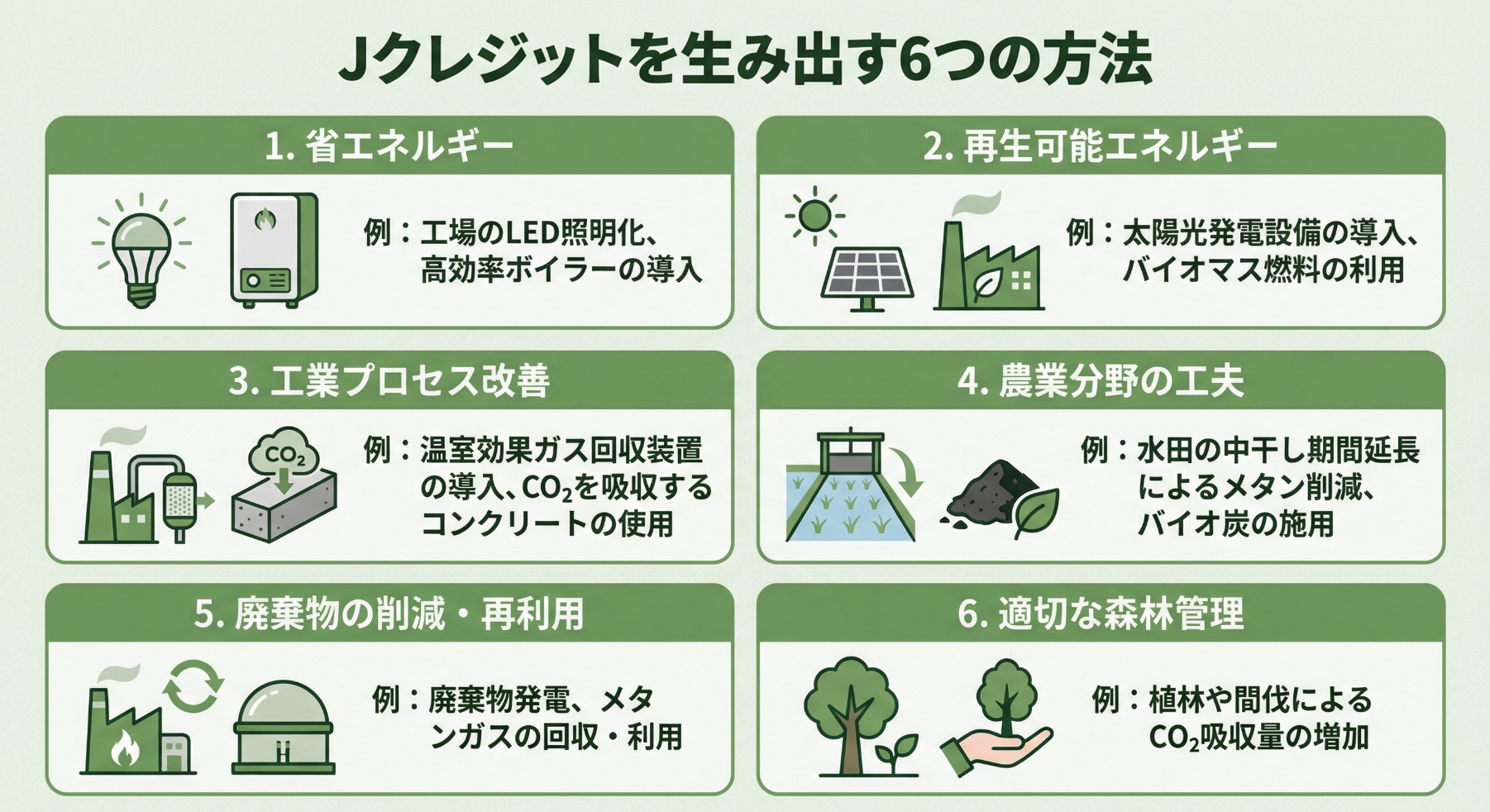

J-クレジットを創出できるプロジェクトには、主に「省エネルギー」「再生可能エネルギー」「工業プロセス」「農業」「廃棄物」「森林」の6種類があります。

1.省エネルギー等プロジェクト:承認数43

- 最新設備の導入で消費電力を抑制します。

- 高効率な生産設備やLED照明への切り替えが代表例です。

- 企業の運営コスト削減にも繋がるメリットがあります。

最新設備や効率的なシステムを導入し、エネルギー使用量を削減する取り組みです。

例としては、高効率ボイラーやヒートポンプ、LED照明の導入、自動販売機の更新、電気自動車・ハイブリッド車の活用などがあります。これらの施策は温室効果ガスの削減に直結し、同時に企業の運営コスト削減にもつながります。

2.再生可能エネルギープロジェクト:承認数11

- 太陽光、風力、バイオマスなどクリーンなエネルギー源を活用します。

- 自社敷地内での発電や、化石燃料の代替が主な方法です。

- エネルギー自給率向上にも貢献します。

太陽光、風力、バイオマス、小水力といった再生可能エネルギーを活用し、化石燃料や従来電力の使用を代替する取り組みです。

太陽光発電設備や風力発電設備の導入、バイオマス燃料の利用などが代表例で、エネルギー自給率を高めながらクリーンな電力供給を実現します。

3.工業プロセスプロジェクト:承認数5

- 特定の工業プロセスにおける温室効果ガス排出を削減します。

- 代替フロンの分解やCO2吸収型コンクリートの使用などが例です。

- 製造業における脱炭素化を支援します。

製造・生産における工業的なプロセスを改善し、温室効果ガスの排出を抑制する活動です。

例えば、温室効果ガス回収装置の導入や、CO₂排出量を減らすセメント・コンクリートの使用、廃熱の有効活用などが挙げられます。生産工程に直接関わる削減技術は、産業全体の脱炭素化を後押しします。

4.農業プロジェクト:承認数6

- 農業活動における温室効果ガス排出を削減または吸収します。

- 例えば、水田からのメタンガス排出抑制や、土壌炭素貯留の促進です。

- 持続可能な農業の推進に貢献します。

農業分野における工夫や管理改善を通じて、排出削減や炭素貯留を実現する取り組みです。

例えば、家畜への飼料改善によるメタン排出抑制、茶園土壌への肥料管理、バイオ炭の施用、水稲栽培の中干し期間延長などがあります。農業現場の工夫が、温室効果ガス排出削減に大きく寄与します。

5.廃棄物プロジェクト:承認数4

- 廃棄物の削減や再利用、適切な処理によって排出を抑えます。

- 廃棄物発電やメタンガス回収・利用などが典型例です。

- 循環型社会の構築に貢献します。

廃棄物処理やリサイクル過程における温室効果ガス削減を目的とした活動です。

メタン発生抑制のための廃棄物処理方法の変更、バイオ潤滑油の利用、N₂O分解装置の導入などが含まれます。適切な廃棄物処理は環境負荷を下げると同時に、循環型社会の形成にもつながります。

6.森林プロジェクト:承認数3

- 適切な森林管理を通じてCO2吸収量を増やします。

- 間伐、植林、長伐期化などが主な活動です。

- 森林の多面的な機能向上にも貢献します。

森林管理や植林活動を通じてCO₂吸収量を増やす取り組みです。

伐採、植林、下草刈りなどの森林経営活動や、再造林の推進が該当します。森林は「CO₂吸収の切り札」とも言われ、温暖化対策だけでなく生物多様性保全にも大きな役割を果たします。

6種それぞれの詳細と方法論例については『J-クレジット6種類と代表的な方法論を一覧比較|目的別の選び方も解説』をご覧ください。

※承認数は2025年8月時点です。出典元:J-クレジット制度について

J-クレジットは儲かるの?価格動向も解説

- J-クレジットの価格は需給バランスや政策動向で変動します。

- 近年は需要増で価格が上昇傾向にあります。

- 投資には価格変動リスクも存在します。

J-クレジットの価格は市場の需給バランスや社会情勢によって変動します。「儲かる」という期待も存在しますが、その実態とリスクを理解することは不可欠です。

安易な見方ではなく、市場の動向を冷静に見極める必要があります。

最新のJ-クレジット価格相場と推移

J-クレジットの価格は、プロジェクト種別や発行時期によって異なります。近年は脱炭素意識の高まりから需要が増加し、価格も上昇傾向にあるでしょう。

例えば、再エネ由来のクレジットは人気が高く、比較的高値で取引される傾向が見られます。

過去の価格推移をグラフで示すことで、具体的な市場動向を把握できます。最新の価格は東京証券取引所のカーボン・クレジット市場が公開する「カーボン・クレジット市場日報」をご覧ください。

価格を変動させる要因:需要と供給、政策動向

J-クレジットの価格は、企業のカーボンオフセット需要、政府の排出量取引制度の導入状況、国際的な炭素価格の動向など、様々な要因で変動します。

特に、GX(グリーントランスフォーメーション)推進など国の政策変更は大きな影響を与えるでしょう。世界的な脱炭素への動きが加速するほど、J-クレジットの価値は高まる可能性があります。

詳しくは『J-クレジットは儲かる?プロが教える損益分岐点と失敗しない2つの方法』をご覧ください。

J-クレジット投資のメリット

J-クレジットへの投資は、単なる金融リターンの追求にとどまらず、環境価値を伴う点が大きな特長です。企業にとっては、購入したクレジットを活用してカーボンニュートラルの達成やESG経営の強化に役立てることができ、社会的評価やブランド価値の向上につながります。

また、需要の高まりによって市場価格が上昇した場合、保有クレジットを売却することで収益機会を得られる可能性もあります。

さらに、投資を通じて再生可能エネルギーや森林保全といったプロジェクトを間接的に支援できる点も大きな魅力です。

J-クレジット投資のデメリット・リスク

J-クレジット投資にはいくつかの留意点があります。市場規模がまだ発展途上にあるため十分な流動性が確保されておらず、希望するタイミングで売却できない可能性があります。

また、クレジットの創出や移転には一定の手続きが伴い、投資初心者には複雑に感じられることもあります。

さらに、ボランタリークレジットなど他の環境価値取引との違いを理解しないまま投資すると、期待した効果を得られない恐れがあります。加えて、需給バランスや政策動向による価格変動リスクに加え、制度や認証基準の変更によってクレジットの価値や流通条件が変化するリスクも存在します。

これらを踏まえ、専門家や信頼できる仲介事業者に相談しながら、長期的な視点で慎重に判断することが重要です。

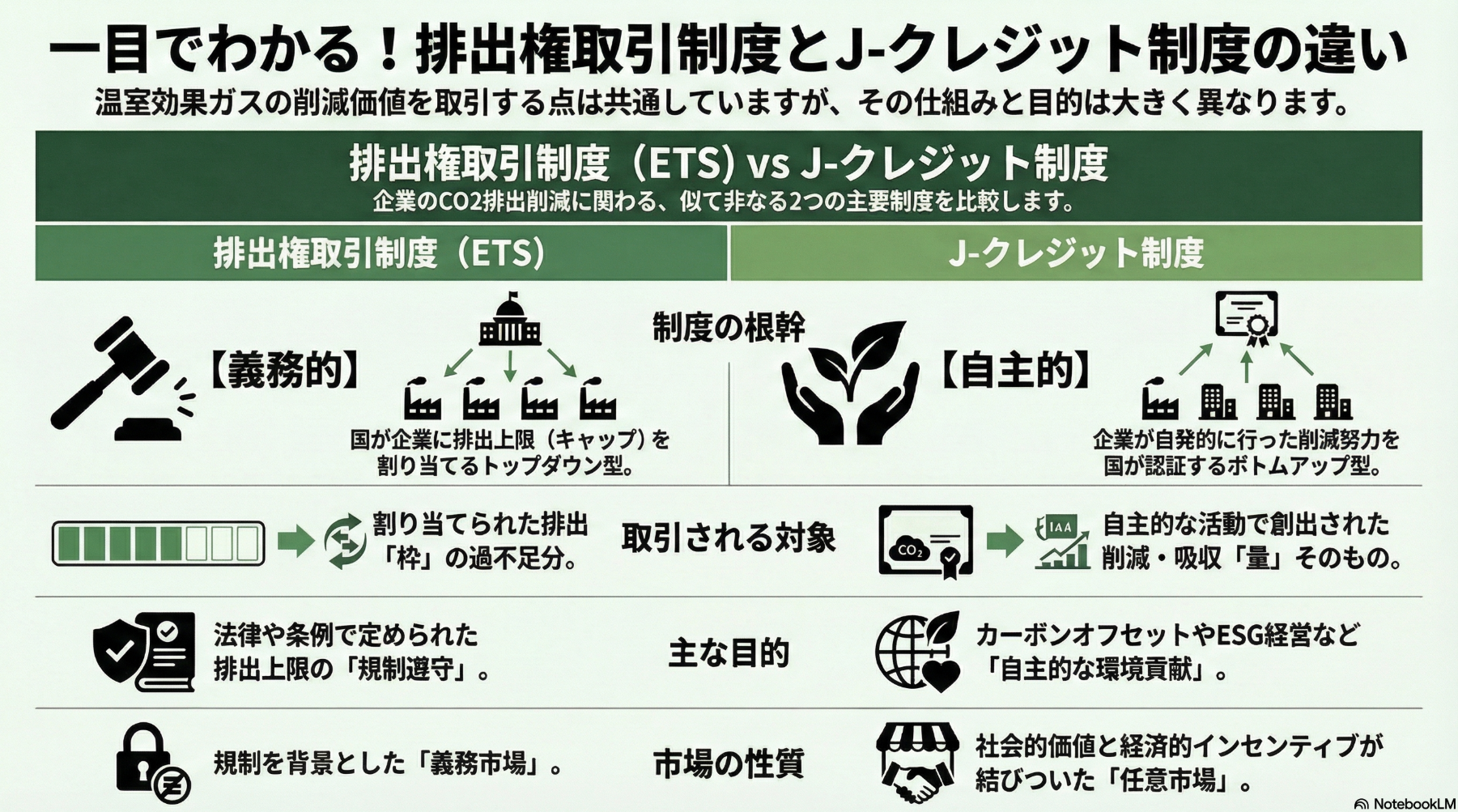

J-クレジット制度と類似制度の違い

- J-クレジット制度以外にも排出量削減を取引する制度は存在します。

- 各制度の特徴と違いを把握することが重要です。

- J-クレジットは「国が認証する」という点で信頼性が高いでしょう。

.png)

J-クレジット以外にも、排出量削減や吸収量を取引する様々な制度が存在します。それぞれの特徴と違いを把握することで、自社に最適な選択が可能になります。混同しやすい制度も多いため、ここでしっかりと整理しておきましょう。

排出権取引制度(ETS)との違い

排出権取引制度とJ-クレジットは、いずれも温室効果ガスの削減量を価値化して取引できるという点で共通しています。そのため一見似た仕組みに思えますが、制度の設計思想や取引対象には大きな違いがあります。

排出権取引制度(キャップ&トレード)は、国や自治体が企業ごとに排出量の上限(キャップ)を割り当て、義務的に削減を求める仕組みです。企業は割り当て枠を守る必要があり、排出量が余れば余剰枠を売却し、不足すれば他社から購入します。代表例としてEU-ETSや東京都の制度があり、規制を背景にした「義務市場」と言えます。

一方、J-クレジットは日本政府が運営する制度で、再生可能エネルギーの導入、省エネ設備投資、森林整備などの取り組みによって削減・吸収されたCO₂を第三者認証によりJ-クレジットとして発行し、取引できる仕組みです。参加は任意であり、義務削減ではなく自主的な活動の成果を価値化し、カーボンオフセットやESG経営に活用できる点が特徴です。

この仕組みによって、事業者や自治体は環境貢献を単なるCSRにとどめず、経済的なリターン(売却益)としても享受できるようになります。つまり「社会的価値」と「経済的インセンティブ」が結びついた制度設計になっています。

まとめると、排出権取引制度は「規制に基づく上限管理のもとで余剰枠を売買する仕組み」であるのに対し、J-クレジットは「自主的取り組みによって生まれた削減・吸収実績を取引する仕組み」です。この点が両者を分ける本質的な違いと言えるでしょう。

ボランタリークレジットとの違い

ボランタリークレジットは、法的拘束力のない自主的なカーボンオフセットを目的としたカーボンクレジットです。多くは民間団体によって認証されます。

J-クレジットは国が認証する公的な制度である点で信頼性が高いと言えるでしょう。

企業が公的な制度であるJ-クレジットを活用することは、環境貢献への真剣な姿勢を示すことに繋がります。

Jブルークレジットとの違い

Jブルークレジットは、海洋生態系を活用したCO2吸収量や削減量をクレジット化する制度です。例えば、藻場や干潟の造成・保全活動などが対象となります。

J-クレジットの森林吸収に相当する「海のクレジット」版と考えると分かりやすいでしょう。日本の豊かな海を守りながら脱炭素に貢献する、新たな仕組みとして注目されています。

J-クレジットを最大限に活用する戦略:企業の価値向上と課題解決

- J-クレジットは企業のブランディングや事業機会創出に繋がります。

- 購入者・創出者それぞれにメリット・デメリットがあります。

- 具体的な活用事例から、自社への導入を検討できます。

J-クレジットは単なるコストではなく、企業のブランディングや事業機会創出に繋がります。

視点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

購入者側 |

|

|

創出者側 |

|

|

購入者側から見たJ-クレジット活用のメリット・デメリット

メリット

J-クレジットを購入する企業には、自社のCO₂排出量削減目標の達成や、カーボンオフセットによる補完的な削減手段の確保といった直接的な効果があります。特に排出削減が難しい業種にとっては、有効な対策となるでしょう。

さらに、活用を通じて企業のESG評価を高め、投資家からの注目を集めることも可能です。環境意識の高い消費者からの支持を得ることで企業イメージが向上し、優秀な人材確保につながる効果も期待できます。また、IR資料やサステナビリティレポートで積極的に情報を開示することにより、持続可能性へのコミットメントを明確に示すことができます。

デメリット

一方で、J-クレジットの購入には一定のコストが伴うため、短期的には財務負担となる可能性があります。また、プロジェクトごとに削減効果や信頼性に差があるため、クレジットの品質を正しく見極めることが重要です。

さらに、購入に依存しすぎると自社の実質的な排出削減努力が後回しになりかねないため、経営戦略の中で「自社削減」と「クレジット活用」のバランスを取ることが求められます。

創出者側から見たJ-クレジット活用のメリット・デメリット

メリット

J-クレジットを創出する事業者にとっては、新たな収益源を得られるだけでなく、環境貢献企業としての評価や認知度向上といった副次的な効果も期待できます。さらに、省エネルギー設備や再生可能エネルギー導入などへの投資を通じて、技術開発や設備更新のインセンティブにもつながります。例えば、再エネ設備の導入にかかる初期費用の一部を、J-クレジット販売による収益で回収できる可能性もあります。

デメリット

その一方で、プロジェクトの立ち上げには多額の初期投資が必要となる場合があり、申請や認証手続きには専門的な知識と労力が求められます。また、クレジット創出量が安定するまでには時間がかかるため、短期的な収益化は難しい場合もあります。したがって、長期的な視点に立った投資判断と継続的な取り組みが不可欠です。

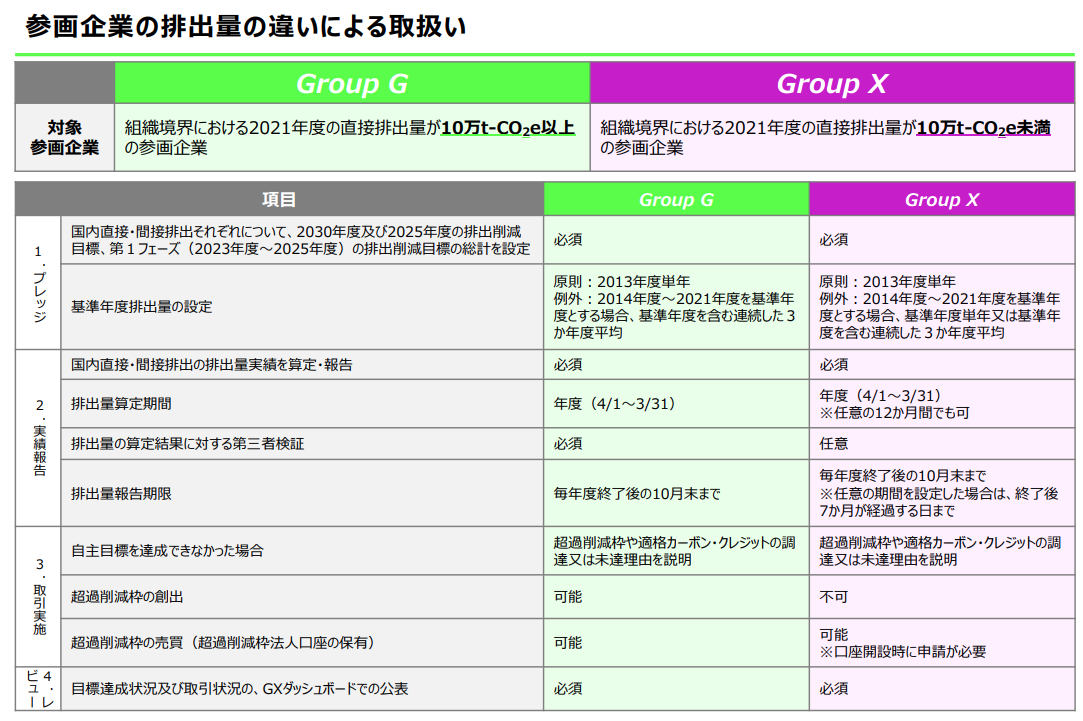

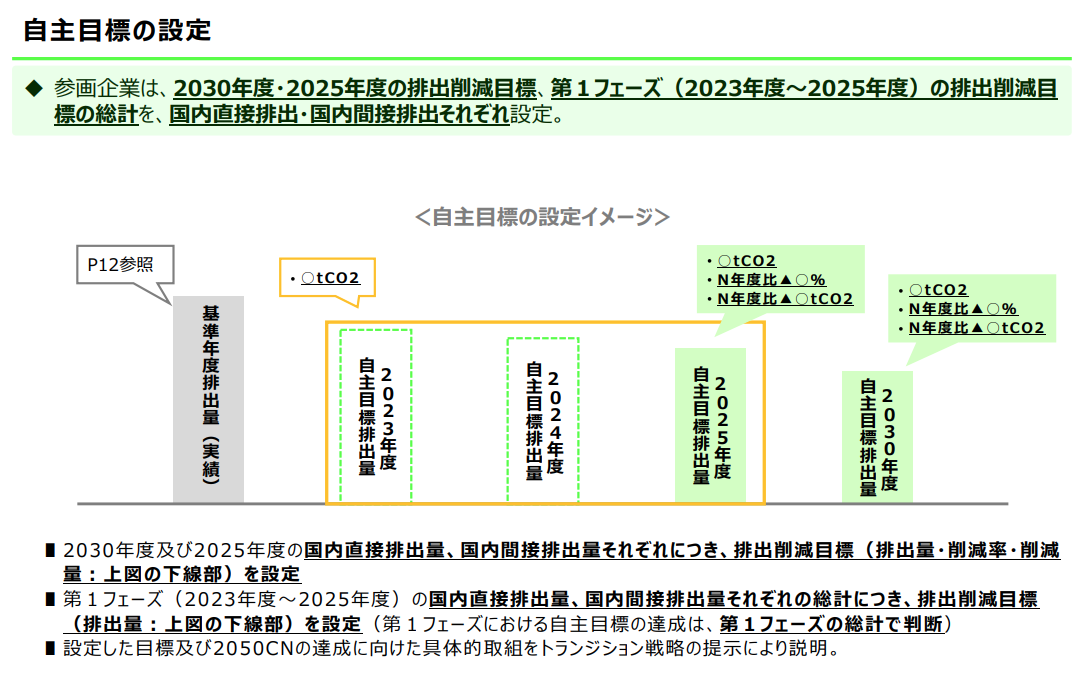

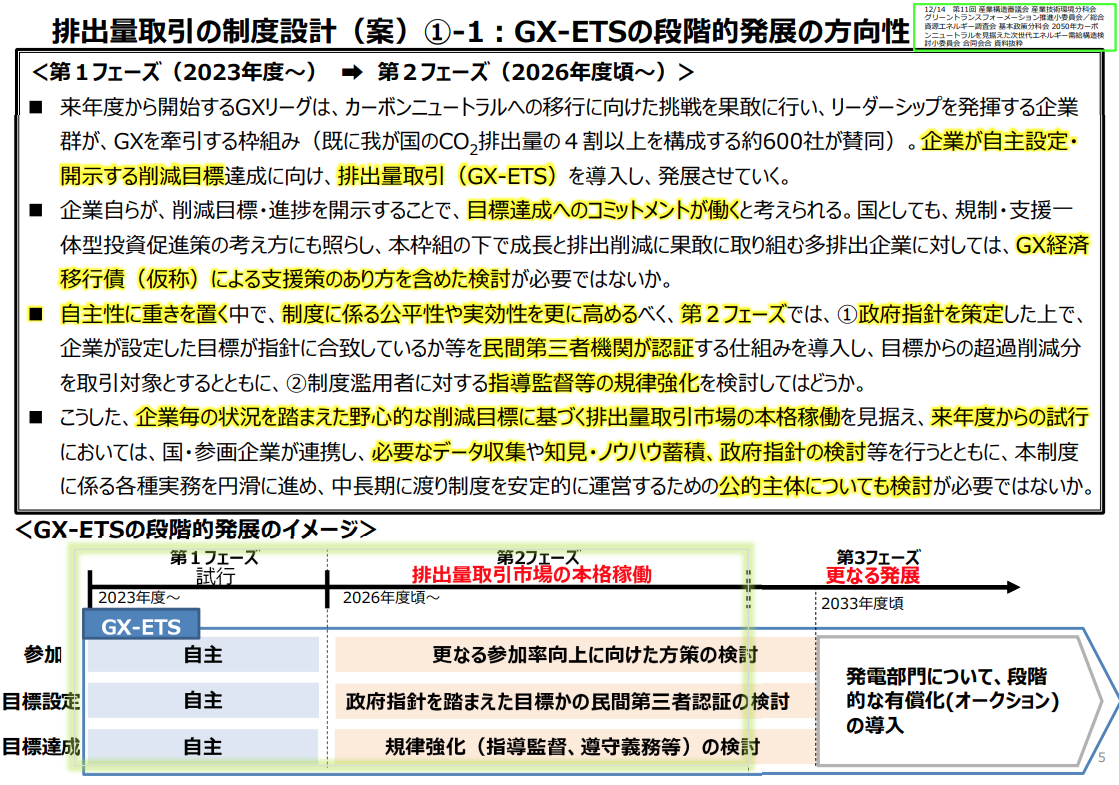

J-クレジットの今後の動きは?排出量取引制度(GX-ETS)との連携も

J-クレジットの今後の動きとして注目されるのが、日本政府が導入を予定している排出量取引制度(GX-ETS)との連携です。現行の議論では、排出事業者が年間の削減義務量の最大10%をJ-クレジットなどのカーボンクレジットで代替できる仕組みが提案されており、これが実現すれば制度的な需要拡大と市場の流動性向上が期待されます。

このGX-ETSは、まず2023年度から2025年度までを対象とする「第1フェーズ」として試行的に運用されています。その後、2026年度からは第2フェーズへ移行し、本格的な制度運用が始まります。

第1フェーズ期間

GX-ETSの第1フェーズは2023年度から2025年度までを対象とした試行的な運用期間と位置づけられています。

参加企業は2030年度および2025年度の排出削減目標に加えて、第1フェーズ全体での削減量目標を自主的に設定し、その達成に向けた取り組みを行うことが求められます。

取引対象は国内の直接排出(スコープ1)に限定され、排出量は算定・報告を行い、さらに第三者機関による検証を受けることが義務づけられています。

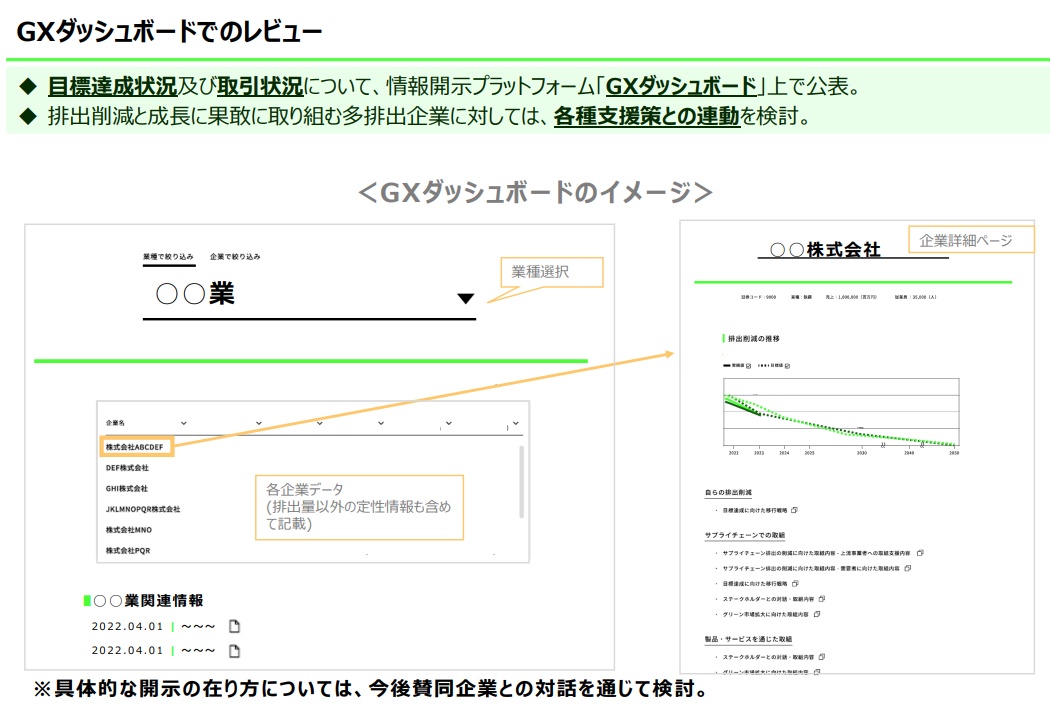

目標を上回る削減を実現した企業は超過削減枠を販売でき、逆に未達の場合には適格クレジット(J-クレジットなど)の調達や未達理由の開示が求められます。さらに排出実績や取引状況はGXダッシュボードで公開され、透明性の高い形でレビューされる仕組みが整備されています。

こうした仕組みが整うことで、J-クレジットは従来の自主的な環境貢献の枠を超え、義務的な排出削減戦略の一部として活用される可能性が高まり、企業にとってますます重要な調達・投資対象となっていくでしょう。

第2フェーズ期間

第2フェーズでは、企業の排出削減目標がより厳格に管理され、未達の場合の対応も制度的に強化される見通しです。

排出削減義務を履行するための手段として、J-クレジットを含む適格クレジットの活用余地が拡大する可能性が高く、企業にとっては自主的な環境貢献だけでなく、義務的な削減戦略の一環としてクレジット調達が不可欠となります。

こうした流れの中で、GX-ETSは単なる試行段階から、規制と市場メカニズムを両立させた本格的な排出量取引制度へと発展していくことが期待され、J-クレジット市場の需要拡大や流動性向上にも大きく寄与すると考えられます。

出典:来年度から開始するGXリーグにおける排出量取引の考え⽅について③

【最新事例】J-クレジットを活用した企業・自治体の成功事例

具体的な事例から、J-クレジットがどのように活用されているのかを見ていきましょう。

事例1: 山崎製パンの省エネ設備導入とカーボンオフセット事例

大手食品メーカーの山崎製パン株式会社では、自社工場の省エネ化とJ-クレジット活用により環境貢献を進めています。同社の岡山工場では、高効率設備の導入によるCO2排出削減分をJ-クレジットとして認証・創出し、製品製造に係る排出量の一部をオフセットしました。その結果、2017年6月までに合計504トンのCO2を相殺しています。

さらに、新潟工場では地元・佐渡島の森林整備によって創出された「トキの森J-クレジット」を購入し、希少種トキの生息環境向上に役立てています。対象製品の売上の一部も森林生態系保全に充てる仕組みで、環境配慮型商品のブランド価値向上に繋げています。

環境意識が高まる中、こうした取組は企業イメージの向上と競争力強化にも直結しています。

参照元:トキの森プロジェクト

事例2: 中小企業(鹿児島県)の再生可能エネルギー活用と地域貢献

地方の中小企業であるそおリサイクルセンター(鹿児島県大崎町)では、地域と連携した脱炭素経営を実現しています。自社施設への太陽光発電導入などで創出したJ-クレジットに加え、町内の公共施設「あすぱる大崎」のバイオマスボイラーから生まれたクレジットなど県内由来のクレジットを活用し、事業活動全体や従業員の通勤に伴う排出まで含めてカーボンオフセットを実施しました。

この結果、同社は事業活動のカーボンニュートラル化に取り組んでいます。地域で創出されたクレジットを地域内で消費するこうした取組は、単なる経済活動に留まらず、地域社会との共生を深める好例となっています。

自社の排出削減努力が国に認証され対外的にPRできる点でも、中小企業にとってJ-クレジット活用は社会的信頼性の向上につながっています。

参照元:経済産業省_九州経済産業局「J-クレジット創出・活用事例集」

事例3: 自治体(岡山県新見市)による森林J-クレジット創出と地域活性化

岡山県新見市では、自治体が主体となって森林資源の価値向上に取り組んでいます。市有林を適切に管理し、CO2吸収量をJ-クレジットとして創出するプロジェクトを開始しました。創出されたクレジットは市内企業のカーボンオフセットに優先的に活用してもらうほか、都市部の企業にも販売し、得られた収益を森林整備や環境保全に再投資しています。

これにより地域の脱炭素化と経済活性化の好循環(「資金と人材の地域内循環」)を目指しています。森林由来のクレジット創出は、単に温室効果ガスを削減するだけでなく、水源涵養や生物多様性保全など森林の多面的機能の維持・向上にも貢献すると期待されています。

新見市の事例は、森林資源の持つ環境価値を最大限に引き出し、カーボンオフセットと観光・教育などを組み合わせて地域経済に波及効果をもたらすモデルケースと言えるでしょう。

参照元:自治体通信ONLINE

事例4: 飲料メーカーによるカーボンオフセット製品の提供

大手飲料メーカーのアサヒ飲料株式会社は、自社製品の製造過程で発生するCO2のオフセットに積極的に取り組んでいます。例えば2022年6月、新潟県内で販売された環境配慮型の商品(ラベルレスボトルの十六茶や簡易ラベルのミネラルウォーター)について、売上の一部を活用して新潟県のJ-クレジット(県内森林整備によるカーボン・オフセットクレジット)を購入し、製造時のCO2排出を相殺しました。

この取組により、商品を購入した消費者は地元の森林保全と温暖化防止に貢献できる形となり、企業側は地域の新たな顧客層の獲得や環境ブランドイメージの向上を実現しています。

実際、こうしたカーボンオフセット商品の市場投入や地域連携の施策は、企業の脱炭素経営をアピールする有効な手段となっており、長期的なブランド価値の向上につながっています。

参照元:新潟県ホームページ「アサヒ飲料株式会社による、新潟県カーボン・オフセットのクレジットを活用した環境にやさしい取組が開始されました」

J-クレジットを通じた企業価値向上とブランディング戦略

J-クレジットの活用は、企業のESG評価を高め、投資家からの注目を集める効果が期待できます。

また、環境意識の高い消費者からの支持を得ることで、企業イメージ向上や優秀な人材確保にも寄与するでしょう。

IR資料やサステナビリティレポートでの積極的な情報開示が有効です。これにより、企業の持続可能性へのコミットメントを明確に示せます。

J-クレジット制度の課題と解決策:導入・運用で失敗しないために

- J-クレジット導入・運用には複雑なプロセスやコストが伴います。

- クレジットの品質を見極める視点も重要です。

- 政策変更リスクへの対応も考慮しなければなりません。

J-クレジット制度は多くのメリットを持つ一方で、導入・運用には課題も存在します。これらの課題を認識し、適切な対策を講じることが成功の鍵を握ります。制度の「光」だけでなく「影」の部分も理解しておくことは、賢明な判断に繋がるでしょう。

クレジット創出・認証プロセスの複雑性と効率化のポイント

申請手続きやモニタリングは専門知識を要し、手間がかかる場合があります。特に、中小企業にとっては大きな負担となるかもしれません。

この複雑さを乗り越えるには、専門コンサルタントの活用や、デジタルツールによるデータ管理の効率化が重要です。適切なパートナーを見つけることで、スムーズな手続きが可能になります。

J-クレジットの品質と信頼性を見極める視点

全てのJ-クレジットが同じ価値を持つわけではありません。プロジェクトの種類、削減活動の「追加性」(通常の事業では行われない削減活動であること)、モニタリングの透明性などを確認し、信頼性の高いクレジットを選ぶことが大切です。

購入前に、プロジェクトの詳細情報をしっかりと確認し、疑問点は積極的に問い合わせるべきでしょう。

制度変更リスクへの対応と将来的な展望

政府の政策変更や国際的な枠組みの変化は、J-クレジット制度に影響を与える可能性があります。

例えば、排出量取引制度の本格導入などは、J-クレジット市場に大きな変動をもたらすかもしれません。

最新情報の収集を怠らず、柔軟に対応できる体制を整えるべきでしょう。これは、長期的な視点での事業戦略に不可欠な要素です。

J-クレジットが普及しない理由と課題については『J-クレジットが普及しない・売れない根本課題とは?解決の鍵は「買い手視点」にある』でも解説しています。

個人でもJ-クレジットを購入・活用できる?環境貢献の新たな形

- J-クレジットは企業だけでなく、個人も関与できます。

- 直接購入だけでなく、間接的な貢献方法も存在します。

- 個人の行動がJ-クレジット創出を後押しするでしょう。

企業だけでなく、個人もJ-クレジットを通じて気候変動対策に貢献できる道があります。自分たちの身近な行動が、どのようにJ-クレジットの創出や活用に繋がるのかを知ることは、環境問題への関心を高めるきっかけになるはずです。

個人がJ-クレジットを購入・活用する方法

個人が直接J-クレジットを購入する機会は少ないですが、J-クレジットを活用した金融商品への投資や、J-クレジットでカーボンオフセットされた製品・サービスの選択を通じて間接的に貢献できます。

例えば、カーボンオフセットされた旅行プランを選ぶことなどがこれに当たります。参照元:世界自然遺産への「旅」でオフセット

個人の消費行動が、J-クレジット市場を活性化させる一因となるでしょう。

日常生活でできるJ-クレジットへの貢献

省エネルギー行動の実践や再生可能エネルギーの導入を支援する企業への投資など、個人の行動がJ-クレジット創出に繋がる活動を後押しすることになります。

エコバッグの利用や公共交通機関の積極的な活用といった日々の積み重ねも、間接的にJ-クレジット制度を支えることに繋がります。

私たち一人ひとりが環境を意識した選択をすることが重要です。

個人でJ-クレジットを売買する方法については『J-クレジット(カーボンクレジット)は個人で売買できる?3つの購入・売却方法と投資リスク』をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1.J-クレジットの購入はどこでできますか?

A.J-クレジット制度事務局が運営する電子取引システムや、J-クレジットの仲介事業者を通じて購入できます。当社J-クレジット買取センターは2025年9月時点では売却のみ承っていますが、購入のご相談を承っております。

Q2.J-クレジットを創出するには、どのような条件が必要ですか?

A.温室効果ガス排出削減量または吸収量の追加性が認められるプロジェクトであることが条件です。つまり、通常の事業活動では行われない削減活動が対象となります。

Q3.J-クレジットの価格はどのように決まりますか?

A.J-クレジットの価格は、市場の需給バランスによって変動します。購入需要が高まれば価格は上昇し、供給が増えれば下落する可能性があります。プロジェクトの種類や発行時期も価格に影響を及ぼすでしょう。

Q4.J-クレジットの有効期限はありますか?

A.J-クレジットには有効期限が設定されています。発行されたクレジットの種類によって異なりますが、一般的には一定期間内(例: 8年など)に利用する必要があります。利用期限を過ぎると失効するため、計画的な活用が求められます。

Q5.J-クレジットはどのような企業が購入していますか?

A.SBT(Science Based Targets)などの国際的なイニシアチブに参加している企業や、ESG経営を重視する企業、サプライチェーン全体での排出量削減を目指す企業などが積極的に購入しています。環境目標達成のために戦略的に活用されているのが実態です。

まとめ:J-クレジットを賢く活用し、持続可能な未来へ貢献する

J-クレジット制度は、脱炭素社会の実現に向けた強力なツールです。その仕組みやメリット・デメリットを深く理解し、自社の事業戦略に組み込むことで、環境貢献と企業価値向上を両立させることが可能になります。

本記事では、J-クレジットの基礎から市場動向、具体的な活用事例、さらには制度の課題と解決策、個人での関わり方まで、網羅的に解説しました。複雑に思えるJ-クレジットも、ポイントを押さえれば、貴社にとって大きなチャンスとなるでしょう。

「国内初の自己勘定によるJ-クレジット直接買取サービス」を提供しています

J-クレジット買取センターは、国内初となる自己勘定による直接買取サービスを展開しています。仲介を介さず当社が直接買い取るため、余計な手数料や不確実性がなく、安心してスピーディに現金化いただけます。

- 即時査定・即時買取:種類やヴィンテージを確認後、当社が直接提示・買取。スピードと確実性を重視します。

- 価格の透明性:市場動向を常に把握し、公正な価格でご提示。自己勘定だからこそ、迅速な意思決定が可能です。

- 柔軟な対応:少量から大口まで規模を問わず対応。まとまった量の一括買取にも、条件に応じた分割買取にも対応可能です。

まずは無料査定から、お気軽にお問い合わせください。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)