J-クレジットが普及しない・売れない根本課題とは?解決の鍵は「買い手視点」にある

最終更新日:12/23/2025

公開日:9/23/2025

.png&w=3840&q=75)

「J-クレジット、話は聞くけれど本当に普及しているのだろうか?」

「もし自社で取り組んでも、結局売れなかったらコスト倒れになるのでは…」

J-クレジット制度について、このような疑問や不安を感じていませんか。

結論から言うと、J-クレジットが普及しないのには、手続きの煩雑さや市場の未熟さといった明確な理由が存在します。特に「売れない」という課題は、多くの企業が直面する現実です。

この記事では、J-クレジットが普及しない表面的な理由だけでなく、競合記事ではあまり語られない「買い手側の本音」や「売れるJ-クレジットと売れないJ-クレジットの違い」まで深く掘り下げます。

解説は、J-クレジット制度事務局の情報や、私たち「J-クレジット買取センター」が持つ豊富な買取実績に基づいて行います。この記事を読めば、J-クレジットの課題を乗り越え、その価値を最大化するための具体的な戦略が見えてくるでしょう。

実は、売却益以外にもJ-クレジットには企業の価値を高める隠れた活用法も存在するのです。

目次

- そもそもJ-クレジット制度とは?

- > 日本独自の「カーボンクレジット」

- > J-クレジットが生まれる仕組み

- J-クレジットが普及しない・売れないと言われる6つの本質的な理由

- > 理由1:手続きが複雑で、認証までのコストと時間が見合わない

- > 理由2:買い手が見つかりにくい「市場の未熟さ」

- > 理由3:価格が安定せず、期待した収益にならない

- > 理由4:中小企業では創出できるクレジット量が少ない

- > 理由5:制度への深い理解が社内外で進んでいない

- > 理由6:市場を活性化させるための仕組みが追いついていない

- J-クレジットは売れない?買い手の視点から課題を徹底解剖

- > 買い手が本当に求めているのは「価格」だけではない

- > ストーリー性が価値を高める?地域貢献や再エネ由来クレジットの需要

- 【失敗事例】こんなJ-クレジットは売れ残るワケ

- 「売れない」を「売れる」へ。J-クレジットの価値を最大化する3つの戦略

- > 戦略1:「質の高い」クレジットを創出して付加価値を高める

- > 戦略2:売却だけじゃない!PRやブランディングへの活用法

- > 戦略3:専門の買取業者へ相談し、最適な売却先を見つける

- J-クレジットは本当に「やるべきか?」判断するための3つの視点

- > 視点1:費用対効果をどう考えるか(収益+αの価値)

- > 視点2:自社の目的(収益 or PR)と制度のマッチ度

- > 視点3:外部の専門家を活用できるか

- J-クレジット制度の今後の展望と市場拡大の可能性

- > 政府のGX政策と企業の脱炭素ニーズの高まり

- > J-クレジット市場の活性化に向けた取り組み

- J-クレジットに関するよくある質問(FAQ)

- > Q1. J-クレジットの価格相場はいくらくらいですか?

- > Q2. 申請から認証までどのくらいの期間がかかりますか?

- > Q3. どんな活動がJ-クレジットの対象になりますか?

- > Q4. 買取業者に依頼するメリットは何ですか?

- まとめ:J-クレジットの課題を理解し、賢く活用しよう

- > J-クレジットの売却でお困りなら「J-クレジット買取センター」へご相談ください

そもそもJ-クレジット制度とは?

まずは「J-クレジット制度」の基本について簡単におさらいしましょう。この制度がどのようなもので、なぜ注目されているのかを知ることが、後の課題を理解する上で重要になります。

日本独自の「カーボンクレジット」

J-クレジット制度とは、企業が行った省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用、適切な森林管理などによる、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

世界では、こうした環境価値を取引可能にしたものを総称して「カーボンクレジット」と呼びます。J-クレジットは、このカーボンクレジットの中でも、日本政府(経済産業省・環境省・農林水産省)が運営・認証する、信頼性の高い日本独自の仕組みなのです。

カーボンクレジットについては『カーボンクレジットとは?仕組み・種類からビジネスの活用事例をわかりやすく解説』にて、図解付きで解説しています。

J-クレジットが生まれる仕組み

J-クレジットが生まれる仕組みはとてもシンプルです。

- 創出:企業や団体が、省エネや再エネ導入といったCO2削減努力を行います。

- 認証:その努力によって「どれだけCO2を削減できたか」を算定し、国に申請します。国は審査を経て、その量を「J-クレジット」として認証します。

- 取引:認証されたJ-クレジットは、市場で売買することが可能になります。

クレジットを創出した企業(売り手)は、売却することで新たな収益を得られます。一方で、クレジットを購入した企業(買い手)は、自社で削減しきれないCO2排出量をオフセット(埋め合わせ)でき、環境目標の達成やSDGsへの貢献をアピールできるのです。

J-クレジットの詳細については『J-クレジットとは?制度・種類・仕組み・価格・活用事例を分かりやすく解説』をご覧ください。

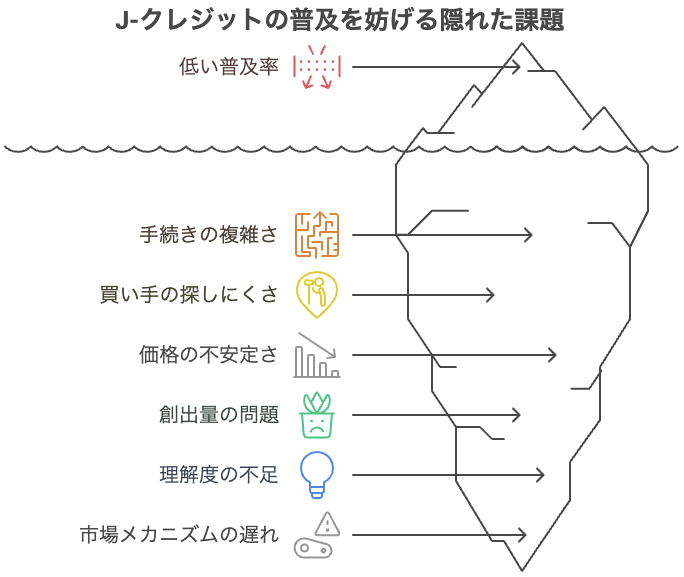

J-クレジットが普及しない・売れないと言われる6つの本質的な理由

J-クレジット制度がなかなか普及しない背景には、創出する側の企業が直面する、いくつかの根深い課題があります。その代表的な6つの理由を解説します。

- 手続きの複雑さとコスト

- 買い手の探しにくさ

- 価格の不安定さ

- 創出量の問題

- 理解度の不足

- 市場を活性化させるための仕組みが追いついていない

理由1:手続きが複雑で、認証までのコストと時間が見合わない

J-クレジットを創出するには、まずプロジェクトを計画し、国(J-クレジット制度事務局)に登録する必要があります。この申請プロセスが非常に複雑なのです。

専門的な知識が求められる書類作成やモニタリング報告。これらに対応できる人材が社内にいない場合がほとんどでしょう。結果として、外部コンサルタントに依頼することになり、数十万~数百万円の費用がかかるケースも珍しくありません。

時間もかかります。申請から最初の認証まで1年以上を要することも。多大なコストと時間をかけても、それに見合うリターンが得られるか不透明な点が、導入をためらわせる大きな要因です。

理由2:買い手が見つかりにくい「市場の未熟さ」

無事にJ-クレジットを創出できても、次の壁が「売却」です。J-クレジットの取引は、株式市場のように常に買い手と売り手がいるわけではありません。

買い手となる企業を自力で探すのは非常に困難です。J-クレジット制度の公式サイトで入札販売も行われていますが、常時開催されているわけではなく、最低落札価格に届かず不成立となることもあります。

この「売りたいときに売れない」という市場の流動性の低さが、J-クレジットが敬遠される一因となっているのです。

理由3:価格が安定せず、期待した収益にならない

J-クレジットの価格は、需要と供給のバランスで決まります。そのため、価格は常に変動しており、安定していません。

例えば、再生可能エネルギー由来のクレジットは人気が高く比較的高値で取引される一方、省エネ由来のクレジットは供給量が多く価格が伸び悩む傾向にあります。

せっかくコストをかけてクレジットを創出しても、市場価格が想定より低ければ、収益化は難しいでしょう。この価格の不安定さが、事業としての継続性を難しくしています。

理由4:中小企業では創出できるクレジット量が少ない

J-クレジットは、省エネ設備の導入や森林管理などによって削減できたCO2排出量を認証するものです。しかし、事業規模が小さい中小企業の場合、創出できるクレジット量も限られます。

年間に数トン~数十トン程度のクレジット量では、仮に売却できたとしても大きな収益にはなりません。

むしろ、申請にかかるコストの方が上回ってしまう「コスト倒れ」のリスクがあります。この規模の問題が、特に中小企業の間でJ-クレジットが普及しない大きな理由です。

理由5:制度への深い理解が社内外で進んでいない

J-クレジット制度は、カーボンニュートラルを目指す上で重要な仕組みです。けれども、その詳細な内容やビジネス上の価値について、正しく理解している人はまだ多くありません。

社内で「なぜJ-クレジットに取り組むのか」という目的が共有されていなければ、担当者の負担が増えるばかりでプロジェクトは進まないでしょう。

また、取引先や顧客に対しても、J-クレジットの価値を十分に伝えられなければ、企業のPR効果も限定的になってしまいます。この認知度と理解度の低さが、普及の足かせとなっているのです。

理由6:市場を活性化させるための仕組みが追いついていない

これまで挙げてきた個別の課題は、結局のところ、Jクレジット市場全体の仕組みがまだ発展途上であることに起因します。市場を活性化させるための、より大きな枠組みに課題が残っているのです。

具体的には、誰でも簡単に安心してクレジットを売買できるような、流動性の高い取引プラットフォームの整備が追いついていません。売り手と買い手が効率的にマッチングする場が少ないため、「買い手が見つからない」という問題が起こります。

また、価格の透明性を高め、その安定性を担保するメカニズムも構築途上です。これでは企業も事業計画を立てにくく、積極的な参入をためらってしまいます。これらの制度的な課題が解決されない限り、市場の本格的な活性化は難しく、普及のペースは限定的にならざるを得ないでしょう。

J-クレジットは売れない?買い手の視点から課題を徹底解剖

J-クレジットが「売れない」理由は、単に市場が未熟だから、というだけではありません。買い手側が何を求めているのかを理解することが、問題解決の鍵となります。

- 買い手は価格以外の「価値」も見ている

- クレジットの背景にあるストーリーが重要

- 付加価値のないクレジットは売れ残る

買い手が本当に求めているのは「価格」だけではない

もちろん、買い手にとって価格は重要な判断基準です。しかし、脱炭素への意識が高い企業ほど、「どのような活動から生まれたクレジットか」という質も重視する傾向にあります。

例えば、同じ1トンのCO2削減量でも、単なる工場の省エネによるものか、地域の未利用木材を活用したバイオマス発電によるものか。後者の方が、企業の環境貢献ストーリーとして魅力的です。

買い手はJ-クレジットを購入することで、自社の環境報告書や統合報告書でアピールしたいと考えています。そのため、価格だけでなく、そのクレジットが持つ背景や物語も評価の対象となるのです。

ストーリー性が価値を高める?地域貢献や再エネ由来クレジットの需要

特に需要が高いのは、以下のような付加価値を持つJ-クレジットです。

- 再生可能エネルギー由来: 太陽光や風力、バイオマスなど、クリーンなエネルギー源から生まれたクレジット。

- 地域貢献型: 地元の森林保全や地域活性化に繋がるプロジェクトから生まれたクレジット。

- 生物多様性保全: 絶滅危惧種の保護など、自然環境の保全に貢献するクレジット。

これらのクレジットは、企業のブランドイメージ向上に直結しやすいため、相場より高い価格でも購入したいという買い手が存在します。自社の取り組みが、どのような付加価値を持つのかを明確にすることが重要です。

【失敗事例】こんなJ-クレジットは売れ残るワケ

一方で、残念ながらなかなか買い手がつかず、「売れ残りやすい」Jクレジットにも明確な特徴があります。それは、「ありふれた省エネ活動から生まれた、少量のクレジット」です。

例えば、多くの企業が取り組む工場照明のLED化や、老朽化した空調設備の最新型への入れ替えといった省エネ活動が挙げられます。これらの取り組み自体は、温室効果ガス排出削減に貢献する素晴らしい努力です。

しかし、Jクレジットとして市場に出た場合、その独自性や「ストーリー」が不足しているため、他の膨大なクレジットの中に埋もれてしまいがちなのです。

買い手企業は、Jクレジットを購入する際に、単なる排出削減量だけを求めているわけではありません。自社のブランディング強化やSDGs目標達成への貢献、さらには地域社会への貢献といった「付加価値」や「背景にある物語」を重視する傾向があります。

そのため、特別の差別化ポイントがない少量のクレジットは、買い手の注目を集めるのが難しく、結果として価格競争に巻き込まれやすくなります。価格が下落すれば、創出にかかったコストに見合わないと感じ、「売れない」という状況に陥ってしまうのです。

このような失敗を避けるためには、プロジェクトの計画段階から、そのJクレジットが持つ独自の価値や、買い手が共感できるストーリーをどのように創出できるかを考える必要があります。

単に排出削減量を計測するだけでなく、その活動が地域社会に与える良い影響や、新しい技術への挑戦といった側面を明確に打ち出すことが売れ残りを回避し、Jクレジットの価値を高める上で不可欠なのです。

「売れない」を「売れる」へ。J-クレジットの価値を最大化する3つの戦略

普及しない理由や売れない背景を理解した上で、どうすればJ-クレジットの価値を高め、有効活用できるのでしょうか。ここでは、具体的な3つの戦略を提案します。

- 付加価値の高いクレジットを創出する

- 売却以外の活用法も視野に入れる

- 専門家の知見を活用する

.png)

戦略1:「質の高い」クレジットを創出して付加価値を高める

これからのJ-クレジット活用では、「量」よりも「質」が重要になります。買い手のニーズを意識し、付加価値の高いクレジットを創出することを目指しましょう。

例えば、自社の事業と地域の課題を結びつけることはできないでしょうか。地元の放置竹林を整備してバイオマス燃料として活用する、といったプロジェクトは、地域貢献と脱炭素を両立する魅力的なストーリーになります。

自社の取り組みのどこに独自性があるのかを洗い出し、それをアピールすることが、クレジットの価値を高める第一歩です。

戦略2:売却だけじゃない!PRやブランディングへの活用法

J-クレジットの価値は、売却益だけではありません。創出したという事実そのものが、企業の強力なPRツールになります。

自社のウェブサイトやパンフレット、採用活動などで「私たちはJ-クレジットを創出し、地球温暖化対策に貢献しています」とアピールできます。これは、環境意識の高い顧客や取引先、求職者に対して企業の先進的な姿勢を示すことに繋がります。

もっと言えば、売却せずに自社で「無効化(償却)」し、「自社のCO2排出量をオフセットしました」と宣言することも可能です。売却益という短期的な収益にとらわれず、長期的な企業価値向上という視点を持つことが大切です。

戦略3:専門の買取業者へ相談し、最適な売却先を見つける

「買い手が見つからない」という課題を解決する最も直接的な方法が、専門家を頼ることです。J-クレジットの買取を専門に行う業者に相談することで、自力で探す手間を省き、最適な買い手とのマッチングが期待できます。

専門業者は、どのようなクレジットに需要があるかという市場の最新動向を把握しています。また、複数の買い手とのネットワークを持っているため、個人で探すよりも有利な条件で売却できる可能性が高まります。

「創出はしたものの、売却の目処が立たない」という場合は、一度相談してみるのが賢明な選択でしょう。

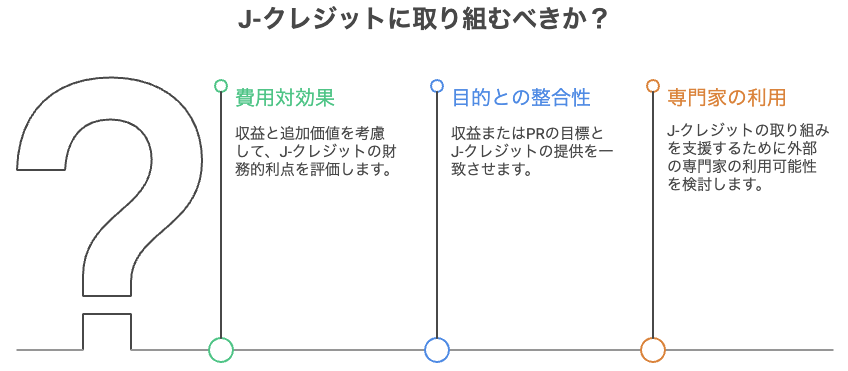

J-クレジットは本当に「やるべきか?」判断するための3つの視点

ここまで読んで、「自社で取り組むのはハードルが高いかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。特に、リソースが限られる中小企業にとっては切実な問題でしょう。

ここでは、企業規模にかかわらず、J-クレジットに取り組むべきか否かを客観的に判断するための3つの視点を提供します。

- 費用対効果をどう考えるか(収益+αの価値)

- 自社の目的(収益 or PR)と制度のマッチ度

- 外部の専門家を活用できるか

視点1:費用対効果をどう考えるか(収益+αの価値)

J-クレジットの創出にかかる費用(コンサル費用、審査費用など)と、得られるリターンを天秤にかける必要があります。

単純な売却益だけを追うと、コスト倒れになるリスクは否定できません。しかし、PR効果や企業ブランディング、人材採用への好影響といった「金額に換算できない価値」をどう評価するかで、費用対効果の捉え方は大きく変わります。

J-クレジットの創出にかかる必要や創出手順については『J-クレジットの創出方法は?5つの手順と費用、活用〜販売方法まで徹底解説』で詳しく解説しています。

視点2:自社の目的(収益 or PR)と制度のマッチ度

自社がJ-クレジットに何を求めるのか、目的を明確にすることが重要です。

短期的な収益獲得が目的なら、J-クレジットは最適な手段ではないかもしれません。しかし、「環境経営を推進する企業」としての姿勢を内外に示したいのであれば、J-クレジット創出は非常に有効な手段となります。

視点3:外部の専門家を活用できるか

J-クレジットの複雑な手続きを、自社のリソースだけで乗り越えるのは現実的ではありません。申請から認証、そして売却までをサポートしてくれる、信頼できる外部パートナーを見つけられるかどうかが成功の鍵を握ります。

信頼できる専門家が見つかれば、煩雑な手続きに時間を取られることなく、本業に集中しながらJ-クレジットのメリットを享受できるでしょう。

J-クレジット制度の今後の展望と市場拡大の可能性

課題は多いものの、J-クレジット制度の将来が暗いわけではありません。むしろ、今後の市場拡大には大きな期待が寄せられています。

政府のGX政策と企業の脱炭素ニーズの高まり

政府はGX(グリーン・トランスフォーメーション)を推進しており、企業の脱炭素化を後押ししています。今後、企業に対するCO2排出量削減の要請はますます強まるでしょう。

その中で、自社での削減努力だけでは目標達成が難しい企業が、目標達成の手段としてJ-クレジットを購入する動きが活発化すると予想されます。これは、J-クレジット市場の需要拡大に直結します。

GX推進の詳細については『J-クレジットの今後の動き』をご覧ください。

J-クレジット市場の活性化に向けた取り組み

現在、国や民間企業によって、J-クレジットの取引をより円滑にするためのプラットフォーム作りや、制度の簡素化に向けた検討が進められています。

市場が活性化し、取引が容易になれば、「売れない」という課題は徐々に解消されていくでしょう。今は過渡期とも言えますが、将来性を見越して早期に取り組むことで、先行者としてのメリットを得られる可能性もあります。

J-クレジットに関するよくある質問(FAQ)

Q1. J-クレジットの価格相場はいくらくらいですか?

A1. J-クレジットの価格は、種類(再エネ、省エネなど)や需給バランスによって大きく変動します。一般的に、1トンあたり数千円から、付加価値の高いものでは1万円を超えることもあります。正確な価格は、都度査定が必要です。

詳しくは『J-クレジットの価格相場について』をご覧ください。

Q2. 申請から認証までどのくらいの期間がかかりますか?

A2. プロジェクトの内容や規模によりますが、一般的には申請から最初のクレジット認証まで1年~1年半程度かかることが多いです。専門家のサポートを受けることで、プロセスをスムーズに進めることが可能です。

Q3. どんな活動がJ-クレジットの対象になりますか?

A3. 大きく分けて「省エネルギー設備の導入」「再生可能エネルギーの導入」「森林管理」「工業プロセス」「農業」「廃棄物」などの分野で、CO2排出削減や吸収に繋がる多岐にわたる活動が対象となります。

詳しくは『J-クレジット6種類と代表的な方法論を一覧比較|目的別の選び方も解説』をご覧ください。

Q4. 買取業者に依頼するメリットは何ですか?

A4. 主なメリットは3つです。

- 買い手を自力で探す手間が省ける

- 専門家の知見で適正な価格での売却が期待できる

- 煩雑な手続きを代行してもらえる

特に、売却のノウハウがない企業にとっては、時間と労力を大幅に節約できる点が大きなメリットです。

まとめ:J-クレジットの課題を理解し、賢く活用しよう

J-クレジットが普及しない背景には、手続きの複雑さ、コスト、市場の未熟さといった複合的な要因があります。特に「売れない」という課題は、多くの企業にとって深刻な問題です。

しかし、その課題の本質を理解し、買い手の視点に立って「質の高い」クレジットを創出したり、売却以外のPR・ブランディングに活用したりすることで、J-クレジットは企業の強力な武器になり得ます。

もし、創出したJ-クレジットの売却にお困りでしたら、専門の買取業者に相談するのも有効な手段です。課題を正しく理解し、自社に合った賢い活用法を見つけていきましょう。

J-クレジットの売却でお困りなら「J-クレジット買取センター」へご相談ください

「J-クレジットを創出したが、買い手が見つからない」

「自社のクレジットがいくらで売れるのか知りたい」

「手続きが面倒で、誰かに任せたい」

このようなお悩みをお持ちなら、ぜひ「J-クレジット買取センター」にご相談ください。

私たちはJ-クレジットの買取を専門としており、豊富な実績と独自の販売ネットワークを持っています。そのため、お客様のクレジットの価値を正しく評価し、迅速かつ適正な価格での買取が可能です。

市場の動向や買い手のニーズを常に把握しているため、「どんなクレジットが、いくらで売れるのか」という最新情報に基づいたご提案ができます。お客様が煩雑な手続きや価格交渉に悩む必要はありません。

<無料査定から買取までの簡単な流れ>

- お問い合わせ: まずはwebサイトのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

- 無料査定: クレジットの種類や量などの情報をもとに、専門スタッフが買取価格を査定します。

- ご契約・お支払い: 査定額にご納得いただけましたら契約手続きに進み、迅速にお支払いいたします。

ご相談・査定は無料です。売却が決まっていなくても構いません。まずはお客様のJ-クレジットの価値を知ることから始めてみませんか。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)