【図解あり】カーボンクレジットとは?仕組み・種類からビジネスの活用事例をわかりやすく解説

最終更新日:1/9/2026

公開日:8/4/2025

.png&w=3840&q=75)

「会社で『カーボンクレジットについて調べて』と指示されたものの、専門用語が多く、どこから手をつければいいか分からない」「自社の脱炭素目標の達成に、本当に有効な手段なのだろうか」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

カーボンクレジットとは、CO2などの温室効果ガス排出削減量を「価値」として売買可能にする仕組みです。

本記事では、環境省や世界銀行が公表する最新データをもとに、カーボンクレジットの仕組みや種類、メリット・デメリットといった基礎知識をわかりやすく解説します。さらに、価格相場や日本市場の今後の動向・規模、企業やビジネスでの具体的な活用事例についても、図解を交えて詳しく掘り下げていきます。

最後まで読むことで、自社でカーボンクレジットを「買うべきか」「創るべきか」という判断軸まで得られるでしょう。

目次

- カーボンクレジットとは?まずは基本を理解しよう

- > CO2削減量を「証書」にして売買する仕組みとカーボン・オフセット

- > なぜ今、カーボンクレジットが注目されるのか?2つの背景

- カーボンクレジットの仕組みを図解で解説!「創出」から「活用」までの流れ

- > STEP1:排出削減・吸収プロジェクトの実施(創出者)

- > STEP2:第三者機関による審査・認証

- > STEP3:クレジットの発行・市場での取引

- > STEP4:クレジットの購入・無効化(活用者)

- カーボンクレジットの主な種類

- > 1. コンプライアンス(政府系)クレジット

- > 2. ボランタリークレジット

- カーボンクレジットのデメリットと注意すべき課題

- > 課題1:質の低いクレジットの存在(グリーンウォッシュリスク)

- > 課題2:価格変動のリスク

- > 課題3:自社の削減努力が前提であること

- カーボンクレジット(J-クレジット)の価格相場と市場規模は?

- > 最新のカーボンクレジット価格動向

- > 今後どうなる?国内外の市場規模予測

- 【国内・海外】カーボンクレジットの企業活用事例3選

- > 事例1:【購入側】Microsoft(マイクロソフト)社のカーボンネガティブ戦略

- > 事例2:【創出側】住友林業株式会社の森林資産を活用したビジネス

- > 事例3:【技術活用】ダイキン工業株式会社のJCM制度によるクレジット創出

- よくある質問(FAQ)

- > Q1. カーボンクレジットは個人でも購入・売却できますか?

- > Q2. 価格はどのようにして決まるのですか?

- > Q3. クレジットを購入すれば、自社のCO2排出削減努力はしなくても良いのですか?

- > Q4. 「カーボンクレジットは怪しい」「意味がない」との批判は本当?

- > Q5.カーボンクレジットと排出権取引(ETS)の違いとは?

- まとめ

- 【売却先にお困りですか?】J-クレジットの買取・売却は専門家にお任せください

- > 「国内初の自己勘定によるJ-クレジット直接買取サービス」を提供しています

カーボンクレジットとは?まずは基本を理解しよう

- ポイント

- CO2などの排出削減・吸収量を「価値(証書)」として取引する仕組み

- 企業の脱炭素経営が強く求められる中で注目度が上昇

- 自社の削減努力だけでは達成困難な目標を補う手段として活用される

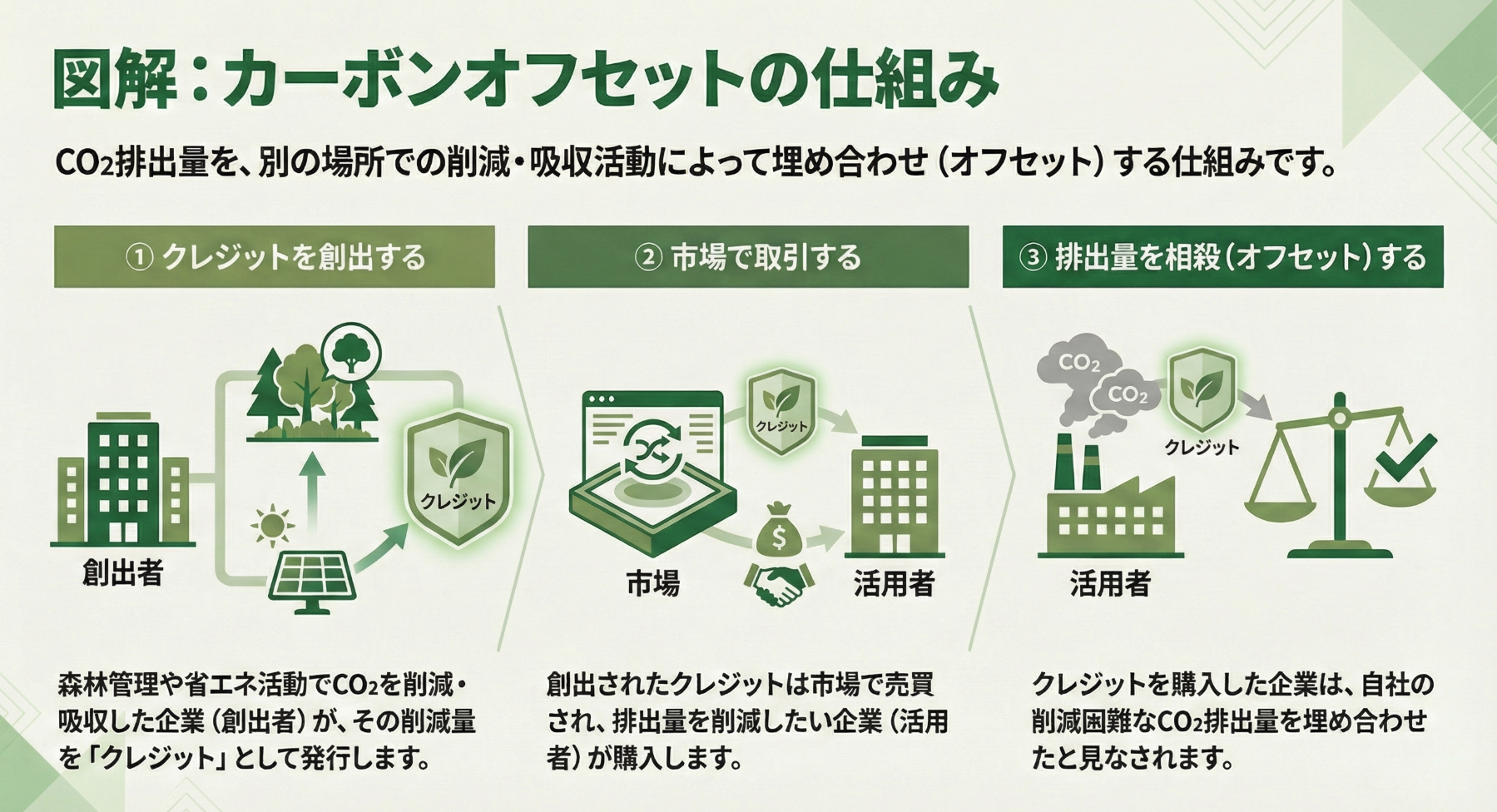

CO2削減量を「証書」にして売買する仕組みとカーボン・オフセット

カーボンクレジットとは、CO2などの温室効果ガスについて、その排出削減量や吸収量を売買可能な「価値(証書)」にする仕組みです。

例えば、ある企業が植林活動で年間100トンのCO2を吸収したとします。この活動が第三者機関に認められると、「100トン分のCO2吸収価値」を証明するクレジットが発行されるのです。

対照的に、別の企業がどうしても削減できないCO2を100トン排出している場合、このクレジットを購入することで、自社の排出した100トンを「相殺(オフセット)」したと見なせます。これがカーボン・オフセットの基本的な考え方です。

なぜ今、カーボンクレジットが注目されるのか?2つの背景

なぜ今、これほどカーボンクレジットが注目されているのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く環境の大きな変化があります。

一つ目は、投資家や顧客、ひいては社会全体から、企業へ向けられる脱炭素経営の要請が強まっている点です。

TCFD提言(気候関連財務情報開示タスクフォース)や、サプライチェーン全体での排出量開示(Scope3)が求められるようになり、企業は自社の排出量削減から逃れられなくなりました。こうした状況で、目標達成のための有効な手段としてカーボンクレジットが注目されています。

二つ目の背景として、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーへの切り替えといった自社の努力だけでは、どうしても削減しきれない排出量(残余排出量)が存在するという現実があります。

例えば、航空業界や鉄鋼業界のように、現在の技術では排出量をゼロにするのが極めて困難な分野も少なくありません。このような場合に、他社の削減努力から生まれたクレジットを活用し、社会全体としてカーボンニュートラルを目指していくのです。

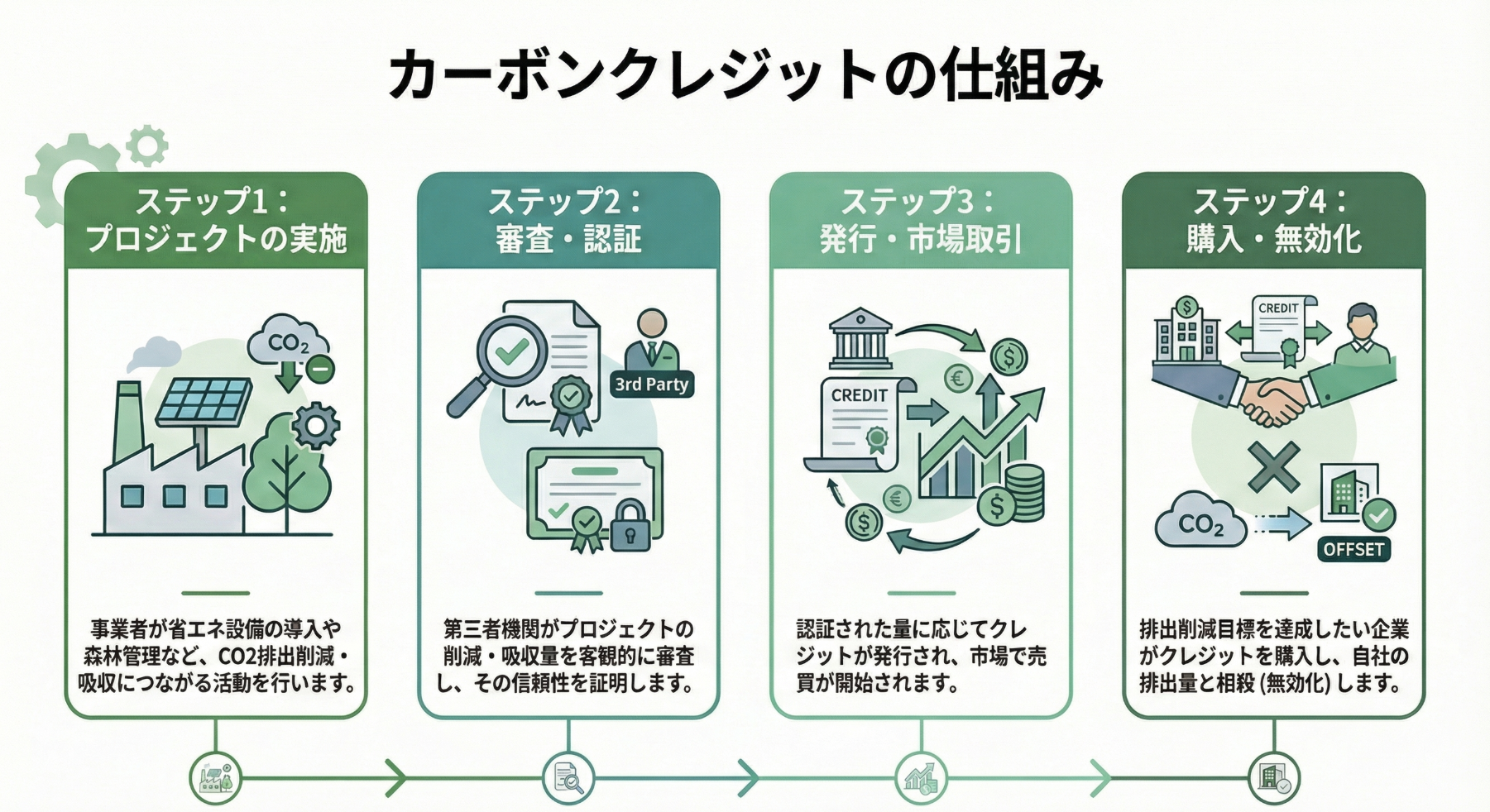

カーボンクレジットの仕組みを図解で解説!「創出」から「活用」までの流れ

ポイント

- 「プロジェクト実施」→「審査・認証」→「発行・取引」→「購入・無効化」という4ステップで循環する。

- 創出者(削減努力をする側)と活用者(購入する側)が存在する。

- クレジットは一度使用されると「無効化」され、再利用はできない。

カーボンクレジットはどのように生まれ、使われるのでしょうか。その一連の流れを4つのステップで見ていきましょう。

STEP1:排出削減・吸収プロジェクトの実施(創出者)

まず、クレジットを生み出す事業者(創出者)が、温室効果ガスの排出削減や吸収に繋がるプロジェクトを実施します。

排出削減プロジェクトの例

- 工場の燃料を化石燃料からバイオマス燃料へ転換する

- 高性能な省エネ設備を導入する

吸収プロジェクトの例

- 森林の管理・保全活動(植林など)を行う

STEP2:第三者機関による審査・認証

プロジェクトによる排出削減・吸収量が、本当に信頼できるものかを客観的に評価するため、国や民間団体が指定する第三者機関が審査します。

計画の妥当性や、実際にどれだけの量が削減・吸収されたかを厳密にモニタリングし、報告書を作成します。このプロセスが、クレジットの信頼性を担保する上で非常に重要です。

STEP3:クレジットの発行・市場での取引

審査をクリアすると、認証された削減・吸収量に応じたカーボンクレジットが発行されます。

発行されたクレジットは、取引所や相対取引などを通じて市場で売買されます。価格は、クレジットの種類や需要と供給のバランスによって変動します。

STEP4:クレジットの購入・無効化(活用者)

排出削減目標を達成したい企業など(活用者)が、市場からクレジットを購入します。

そして、購入したクレジットを自社の排出量と相殺するため「無効化(Retire)」という手続きを行います。

一度無効化されたクレジットは再利用できず、二重計上される心配はありません。この無効化をもって、初めて「カーボン・オフセットが完了した」と言えるのです。

J-クレジットの創出の流れは『J-クレジットの創出方法は?5つの手順と費用、活用〜販売方法まで徹底解説』をご覧ください。

カーボンクレジットの主な種類

ポイント

- クレジットは、国などが運営する「コンプライアンス(政府系)クレジット」と、民間が運営する「ボランタリークレジット」に大別される。

- 日本では「J-クレジット」が最も代表的。

- 世界的には「Verra(VCS)」や「Gold Standard」などが広く流通している。

カーボンクレジットには多様な種類があり、その選択は利用目的や対象地域によって異なります。そのため、それぞれの特徴を把握することが不可欠です。

ここでは、クレジットを大きく2つのカテゴリーに分類し、主要な種類を比較して解説します。

1. コンプライアンス(政府系)クレジット

コンプライアンスクレジットは、国や地域が法的枠組みに基づいて運営するカーボンクレジット制度です。企業に排出削減義務を課し、その達成手段として活用されるため「法令遵守型クレジット」とも呼ばれます。

日本国内で代表的なのが「J-クレジット制度」です。環境省・経済産業省・農林水産省が共同で運営し、国内で最も信頼性の高いカーボンクレジット制度として広く利用されています。

特徴

- 高い信頼性:国が認証するため、温対法やCDP報告など国内外の開示に安心して利用可能。

- 幅広い対象プロジェクト:省エネ設備導入、再エネ活用、森林管理など60種類以上の方法論が用意されている。(J-クレジットの種類一覧はこちら)

- 国内活用が中心:日本国内で創出され、主に国内企業が購入・利用。

(参考:J-クレジット制度 公式サイト)

「まずは国内で信頼できるカーボンクレジットを活用したい」と考える企業にとって、J-クレジットは最有力の選択肢です。

J-クレジットについては『J-クレジットとは?制度・種類・仕組み・価格市場・活用事例を分かりやすく解説』で詳しく解説しています。

2. ボランタリークレジット

ボランタリークレジットは、NGOや民間団体が自主的な気候変動対策を目的に運営する制度で、国際的な取引が盛んに行われています。種類や認証基準も多様で、企業のグローバル展開に合わせた選択肢が豊富です。

代表的な認証基準のひとつが、米国の非営利団体Verraが運営する VCS(Verified Carbon Standard) です。

- 世界標準:世界最大規模の発行量・取引量を誇り、国際的に事業を展開する企業のスタンダード。

- プロジェクトの多様性:森林保全(REDD+)から技術系の削減プロジェクトまで幅広い案件をカバー。

- 流動性の高さ:市場規模が大きく、売買がしやすい。

サプライチェーンが海外に広がる企業や、国際基準に基づいてオフセットを進めたい企業に適しています。

もう一つ有力な基準がGold Standardです。WWF(世界自然保護基金)など国際環境NGOが設立し、質の高さで評価されています。

- 高品質な認証:CO2削減だけでなく、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献が必須条件。雇用創出や生物多様性保全も評価対象。

- 付加価値が高い:価格は比較的高めだが、CSRやブランド価値向上に直結。

「単なる排出削減にとどまらず、社会的インパクトも重視したい」という企業に最適なクレジットです。

カーボンクレジットのデメリットと注意すべき課題

ポイント

- 質の低いクレジットは「グリーンウォッシュ」のリスクを伴う。

- 価格が変動するため、将来のコスト予測が難しい場合がある。

- クレジット購入は、自社の削減努力を補完するものであり、代替するものではない。

しかし、カーボンクレジットは決して完璧な解決策ではありません。事業で活用する際には、いくつかの課題に注意する必要があります。

課題1:質の低いクレジットの存在(グリーンウォッシュリスク)

最も注意すべきは、削減効果が不透明なものや、クレジットがなくても実施されるプロジェクトから生まれた「質の低いクレジット」の存在です。

このようなクレジットを購入すると、実質的な環境貢献にならないばかりか、「グリーンウォッシュ」として批判され、企業価値を損なうリスクがあります。

課題2:価格変動のリスク

カーボンクレジットの価格は、市場の需要と供給によって常に変動します。そのため、長期的な予算計画を立てる際に、将来のクレジット購入コストを正確に予測することが難しいという課題があります。

課題3:自社の削減努力が前提であること

カーボンクレジットは、あくまで自社の排出削減努力を補完する手段であることを忘れてはなりません。省エネや再生可能エネルギー導入といった本来取り組むべき削減努力を怠り、安易にクレジット購入に依存する姿勢は、投資家や顧客から厳しい評価を受ける可能性があります。自助努力が最優先という原則を常に念頭に置くべきでしょう。

J-クレジット制度の課題については『J-クレジットが普及しない・売れない根本課題とは?解決の鍵は「買い手視点」にある』をご覧ください。

カーボンクレジット(J-クレジット)の価格相場と市場規模は?

ポイント

- クレジット価格は種類や質により数百円〜数千円/トンと大きな幅がある。

- 日本のJ-クレジット(再エネ由来)は1トンあたり3,000円前後が直近の目安。

- 世界のボランタリーカーボン市場は、2030年に向けて現在の10倍以上に急拡大する可能性がある。

ビジネスとしてカーボンクレジットの活用を検討する上で、予算策定に不可欠な「価格」や、将来性を判断するための「市場規模」は最も気になるポイントでしょう。ここでは、具体的なデータを交えて解説します。

最新のカーボンクレジット価格動向

まず重要なのは、カーボンクレジットには定価が存在せず、種類・プロジェクト内容・需要と供給のバランスによって価格が常に変動することです。ただし、入札結果や市場データから、実質的な価格目安を把握することは可能です。

●国内:J-クレジットの入札価格(水準感)

- 再生可能エネルギー由来の平均落札価格(第13回・2022年実績):約3,278円/tCO₂、中央値 3,000円

- 2023年第14回実績:平均 約3,246円、中央値 3,210円

- 省エネ他由来は、2022年で平均 1,607円、2023年は平均 1,551円 前後

参照元:GX・脱炭素といえばエナリス

したがって、自社で100トンのCO₂をオフセットする場合のコストは、再エネ由来な 約32〜33万円、省エネ由来なら約15〜16万円程度として把握できます。

また、2023年10月以降は東京証券取引所の「カーボン・クレジット市場」で日々の取引価格が公開されており、相対取引の価格参考にもなります。

J-クレジットの入札・市場価格の推移(参考)

入札販売(最終回:2023年第14回)

- 再エネ由来:平均 3,246円/tCO₂、中央値 3,210円

- 省エネ由来:平均 1,551円/tCO₂、中央値 1,515円

取引所(東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」、2025年8月26日)

- 再エネ(電力):6,010円/tCO₂

- 省エネ:5,352円/tCO₂

●海外:ボランタリークレジットの価格帯

- 2024年のVCM市場平均価格は6.34ドル/tCO₂(加重平均、前年比 −6%)

- 削減系に対して除去系は平均 +381%のプレミアム(2024年)

- 出典元:同上

- 自然由来の除去(バイオチャー)の平均価格は 160ドル超/tCO₂(2024年)

- 出典元: 同上

- 耐久性CDR全体の加重平均は約320ドル/tCO₂(2024年)

- 標準化バスケットのベンチマーク(CBL GEO先物)は 0.14〜0.25ドル/tCO₂(2025年8月上旬)

- 出典元:CME(銘柄ページ) /ヒストリカル

- DAC(直接空気回収)のコストは概ね 600〜1,000+ドル/tCO₂

今後どうなる?国内外の市場規模予測

カーボンクレジット市場は、現在まさに急成長期の入り口にあります。

世界のボランタリーカーボン市場の規模は、2021年時点で約20億ドル(約3,000億円)でしたが、米国のコンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーの分析によると、その規模は2030年までに最大で500億ドル(約7.5兆円)に達する可能性があると予測されています。これは、現在の25倍以上の規模です。(参考: McKinsey & Company "A blueprint for scaling voluntary carbon markets to meet the climate challenge")

▼市場が急拡大する背景

- 企業のネットゼロ宣言の加速: 世界中の企業がカーボンニュートラル目標を掲げ、クレジット需要が急増している。

- サプライチェーン全体での脱炭素要請: 大手企業が取引先にも排出削減を求める動きが広がり、市場の裾野が拡大している。

- 新たな投資対象としての注目: クレジットが環境価値を持つ資産として認識され、新たな投資マネーが流入している。

日本国内においても、2023年から本格稼働した「GXリーグ」では、参加企業間で排出量取引が行われており、J-クレジットなどの国内クレジット市場は今後ますます活性化していくでしょう。

この市場が急速に拡大しているため、クレジットを購入する企業にとっては価格上昇のリスクがありますが、クレジットを創出する企業にとっては大きなビジネスチャンスが訪れています。

【国内・海外】カーボンクレジットの企業活用事例3選

ポイント

- Microsoft社は、自社で削減困難な排出量をオフセットするために、多様なクレジットポートフォリオを構築。

- 住友林業は、国内外の森林管理を通じてクレジットを創出し、新たな収益源として確立。

- ダイキン工業は、自社の省エネ技術を途上国で展開し、JCM制度を通じてクレジットを創出。

実際に企業はどのようにカーボンクレジットを活用しているのでしょうか。ここでは「買う側」「創る側」それぞれの視点から、具体的な企業の事例を3つご紹介します。

事例1:【購入側】Microsoft(マイクロソフト)社のカーボンネガティブ戦略

世界的なIT企業であるマイクロソフト社は、2030年までにカーボンネガティブ(CO2排出量より吸収量を多くする状態)を達成するという野心的な目標を掲げています。

同社は、自社の事業活動における省エネや再生可能エネルギー利用を徹底する一方で、どうしても削減が困難な「残余排出量」については、カーボンクレジットの購入で対応しています。

特筆すべきは、単にクレジットを購入するだけでなく、森林再生からCO2直接空気回収(DAC)技術まで、多様な除去プロジェクトからなるポートフォリオを構築している点です。

信頼性の高いクレジットを厳選し、長期的な気候変動対策に貢献する姿勢は、多くの企業の参考となるでしょう。(参考: Microsoft_Environmental Sustainability Report)

事例2:【創出側】住友林業株式会社の森林資産を活用したビジネス

住友林業は、国内外に保有・管理する広大な森林を資産として活用し、カーボンクレジットの創出を積極的に行っています。

同社は、適切な森林管理によってCO2吸収量を高め、その吸収量をJ-クレジットや海外のボランタリークレジットとして認証を受けています。創出されたクレジットは、脱炭素を目指す国内企業などに販売され、木材販売や住宅事業と並ぶ新たな収益源となっています。

森林という自然資本が、気候変動対策とビジネスを両立させる価値を生み出すことを示した好例です。(参考: 住友林業株式会社 統合報告書)

事例3:【技術活用】ダイキン工業株式会社のJCM制度によるクレジット創出

空調機器メーカーのダイキン工業は、自社の持つ高効率な省エネ技術を活かしてクレジットを創出しています。

同社は、日本の優れた脱炭素技術を途上国へ展開し、その排出削減貢献を日本の削減目標達成に活用する「二国間クレジット制度(JCM)」を活用。例えば、省エネ性能の高いインバータエアコンを途上国で普及させ、従来の機器と比較して削減できたCO2排出量をクレジットとして発行しています。

これにより、途上国の環境改善に貢献すると同時に、創出したクレジットを自社グループの目標達成や他社への販売に活用しています。自社のコア技術がクレジット創出の源泉となる、戦略的な事例です。(参考: 環境省 JCM(二国間クレジット制度))

よくある質問(FAQ)

ここでは、企業の担当者が特に疑問に思われる点について、一つひとつ丁寧にご説明します。

Q1. カーボンクレジットは個人でも購入・売却できますか?

A1. はい、個人でも購入・売却が可能です。

近年は、気候変動対策に貢献する手段として、個人がカーボンクレジットを購入できるプラットフォームやサービスが増えています。例えば、航空券予約時にフライト由来のCO₂排出を相殺するためのオフセットオプションや、森林保全プロジェクトなどを支援する形で、1トン単位(数千円程度から)で購入できるオンラインサービスがあります。

一方で、売却についても個人が行うことは可能です。特にJ-クレジットの場合、J-クレジット買取センターでも売却を承っています。

カーボンクレジットの個人による売買制度については『J-クレジット(カーボンクレジット)は個人で売買できる?3つの購入・売却方法と投資リスク』をご覧ください。

なお、企業が事業活動の一環として利用する場合と、個人が環境貢献を目的に活用する場合では位置づけが異なるため、それぞれの目的に合わせて考えるのが望ましいでしょう。

Q2. 価格はどのようにして決まるのですか?

A2. 価格は「需要と供給」を基本に、複数の要素が複雑に絡み合って決まります。

株式のように、買いたい人が多ければ価格は上がり、売りたい人が多ければ下がります。それに加えて、以下のような要素が価格に大きく影響します。

- クレジットの種類と信頼性

- 国が認証するJ-クレジットや、国際的に認知度の高いVerra、Gold Standardなどは、審査が厳格なため信頼性が高く、価格も安定しやすい傾向があります。

- プロジェクトの内容(ストーリー性)

- 単なる省エネプロジェクトよりも、途上国の生活を支援するクリーンコンロ普及プロジェクトや、希少な生態系を守る森林保全プロジェクトなど、付加価値の高いストーリーを持つクレジットは高値で取引される傾向があります。

- ヴィンテージ(創出された年)

- 一般的に、より最近創出された(ヴィンテージが新しい)クレジットの方が好まれます。これは、技術の進歩などを反映し、より確実な削減効果が見込めるためです。

- 追加性(Additionality)

- 「もしこのプロジェクトがなければ、そのCO2削減は起こらなかった」と言えるかどうかが非常に重要視されます。この「追加性」が高いと認められるほど、クレジットの価値は高まります。

これらの要素を総合的に判断して価格が形成されるため、同じ「1トンのCO2クレジット」でも、その中身によって価値が大きく異なるのです。

Q3. クレジットを購入すれば、自社のCO2排出削減努力はしなくても良いのですか?

A3. いいえ、それは大きな誤解です。自社の削減努力が最優先という原則は揺らぎません。

カーボンクレジットは、あくまで最後の手段と位置づけられています。

国際的なルールや投資家の評価基準(例: SBTi - Science Based Targets initiative)においても、「企業はまず科学的根拠に基づいた削減目標(SBT)を設定し、自社およびサプライチェーン内での排出削減を最大限追求すべき」とされています。

その上で、自社の努力だけでは削減しきれない技術的・経済的な「残余排出量」を相殺するために、カーボンクレジットの活用が認められています。

ただし、安易なクレジット購入に頼り、省エネ努力を怠ることは、「グリーンウォッシュ」と見なされるリスクがあります。これは顧客や投資家からの信頼を失う可能性が非常に高いため、強く認識しておくべき点です。

Q4. 「カーボンクレジットは怪しい」「意味がない」との批判は本当?

A4.過去に質の低いクレジットが流通したことから、批判が生まれたのは事実です。例えば「森林伐採を中止しただけ」といった、実際の削減効果が疑わしい事例が問題視されました。

しかし現在は、J-クレジット・Verra・Gold Standardなど主要な認証制度で、追加性の検証や衛星データを用いたモニタリングなど審査が強化されています。

結論として大切なのは、信頼できる認証制度のクレジットを選ぶこと。適切に活用すれば「怪しい」「意味がない」どころか、カーボンニュートラル実現に向けた有効な一歩となります。

Q5.カーボンクレジットと排出権取引(ETS)の違いとは?

A5.よく混同されがちな言葉ですが、成り立ちが異なります。

- カーボンクレジット:削減努力(ボトムアップ)によって生まれた「削減量」を取引するもの。

- 排出権取引:政府が企業ごとに設定した排出量の上限(トップダウン)の「枠」を取引するもの。

簡単に言えば、クレジットは「削減努力の結晶」、排出権は「排出できる権利」とイメージすると分かりやすいでしょう。

まとめ

この記事では、カーボンクレジットの基本的な仕組みから、ビジネスでの具体的な活用法、価格動向、そして注意点までを網羅的に解説しました。

- カーボンクレジットは、CO2削減量を価値化し、取引する仕組みです。

- 企業は「購入」による目標達成と、「創出」による新たな収益化の両面で活用できます。

- ただし、活用にあたっては自社の削減努力が最優先であり、クレジットの質の担保が重要です。

カーボンクレジットは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。すべての企業が脱炭素経営を求められる時代において、その戦略を加速させるための重要な選択肢となり得るのです。

この記事が、貴社におけるカーボンクレジットに関する議論を活性化させる一助となれば幸いです。

【売却先にお困りですか?】J-クレジットの買取・売却は専門家にお任せください

「多大な労力をかけてJ-クレジットを創出したのに、買い手が見つからない…」

「適正な価格で売却したいが、誰に、どうやってアプローチすれば良いか分からない」

「入札制度は手続きが煩雑で、もっとスムーズに現金化したい」

もし、このような課題を抱えているなら、その貴重なクレジットを諦めてしまう前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。

J-クレジットは、創出するまでも大変ですが、その価値を最大化する「出口戦略(売却)」には、独自のノウハウとネットワークが不可欠です。

私たちは、カーボンクレジットの売買を専門とするプロフェッショナルです。日々変動する市場価格や、クレジットを必要とする企業の最新動向を常に把握しており、貴社が保有するJ-クレジットの価値を正当に評価できる買い手とのマッチングを得意としています。

「国内初の自己勘定によるJ-クレジット直接買取サービス」を提供しています

J-クレジット買取センターは、国内初となる自己勘定によるJ-クレジット直接買取サービスを展開しています。仲介を介さず当社が直接買い取るため、余計な手数料や不確実性がなく、安心してスピーディに現金化いただけます。

- 即時査定・即時買取:種類やヴィンテージを確認後、当社が直接提示・買取。スピードと確実性を重視します。

- 価格の透明性:市場動向を常に把握し、公正な価格でご提示。自己勘定だからこそ、迅速な意思決定が可能です。

- 柔軟な対応:少量から大口まで規模を問わず対応。まとまった量の一括買取にも、条件に応じた分割買取にも対応可能です。

まずは無料査定から、お気軽にお問い合わせください。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)