J-クレジット6種類と代表的な方法論を一覧比較|目的別の選び方も解説

最終更新日:12/23/2025

公開日:10/21/2025

.png&w=3840&q=75)

「J-クレジットを調べるよう上司に言われたけれど、種類が多すぎて分からない…」「省エネや森林、農業など、どれが自社に合うのか判断できない」──そんな悩みを抱えていませんか?

脱炭素経営が求められる今、J-クレジットの活用は有力な選択肢の一つです。しかし、その複雑さが多くの担当者を悩ませています。

本記事では、J-クレジットの6分類をわかりやすく整理し、「コスト重視」「PR効果」「地域貢献」といった目的別に最適な選び方を解説します。経済産業省やJ-クレジット制度公式サイト(https://japancredit.go.jp/)の最新データを基に、J-クレジットセンター監修のもと執筆しました。

今注目を集める「バイオ炭」や「水田の中干し」クレジットがなぜ支持されているのか、その背景も紹介します。

目次

- J-クレジット制度の基本を簡単におさらい

- > J-クレジット制度とは

- > J-クレジット創出者と購入者のWin-Winな関係

- J-クレジットの主要6分類と方法論を一覧解説

- 【徹底比較】J-クレジット6種類の特徴、価格相場、メリット・デメリット

- > 1. 省エネクレジット:最も身近でコスト効率の高い選択肢

- > 2. 再エネクレジット:脱炭素の王道、RE100達成にも

- > 3. 森林クレジット:地域貢献と生物多様性保全をアピール

- > 4. 農業クレジット:食と環境をつなぐ新しいストーリー

- > 5. 工業プロセスクレジット:特定プロセスを持つ業界向け

- > 6. 廃棄物クレジット:廃棄物処理・リサイクル関連業界向け

- 【目的別】自社に最適なJ-クレジットの選び方・5つの視点

- > 視点1:コストを最優先するなら → 「省エネクレジット」

- > 視点2:PR効果・企業ブランディングを狙うなら → 「森林クレジット」「再エネクレジット」

- > 視点3:地域貢献・地方創生を重視するなら → 「森林クレジット」「農業クレジット」

- > 視点4:サプライチェーンとの連携を考えるなら → 「農業クレジット」「省エネクレジット」

- > 視点5:国際的なイニシアティブ(RE100等)に対応するなら → 「再エネクレジット」

- J-クレジットはどこで、どうやって手に入れる?創出と購入の流れ

- > J-クレジットを「創出する」場合(売り手になる)

- > J-クレジットを「購入する」場合(買い手になる)

- J-クレジットの種類に関するよくある質問(FAQ)

- > Q1: 再エネクレジットと省エネクレジットの根本的な違いは何ですか?

- > Q2: クレジットの価格は誰がどのように決めているのですか?

- > Q3: 中小企業でもJ-クレジットを創出できますか?

- > Q4: 購入したJ-クレジットに有効期限はありますか?

- まとめ:J-クレジットの種類選びは、未来への投資戦略

- > J-クレジットの無料査定・買取をいたします

J-クレジット制度の基本を簡単におさらい

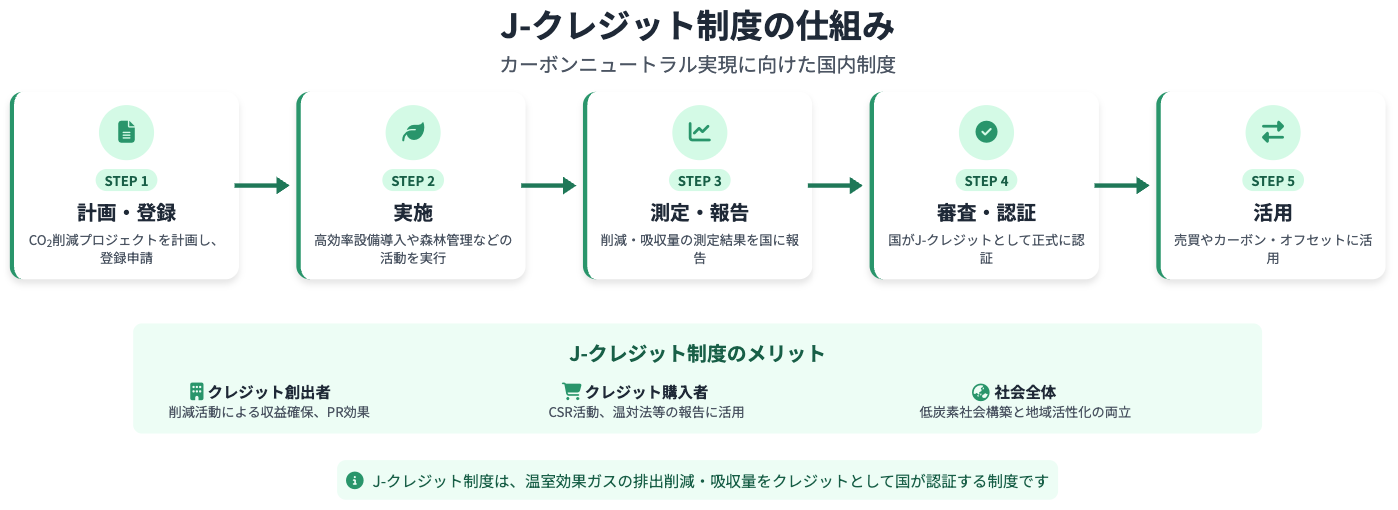

J-クレジット制度とは

J-クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用、適切な森林管理などによって削減・吸収されたCO₂(二酸化炭素)などの温室効果ガスの量を、国が「クレジット」として認証する制度です。いわば、日本版のカーボンクレジット制度ともいえる仕組みで、国内の排出削減・吸収量を「見える化」し、企業間で取引できるようにしています。

J-クレジットは経済産業省、環境省、農林水産省が共同で運営しており、信頼性が非常に高いのが特徴です。(参考:https://japancredit.go.jp/)

J-クレジットについては『J-クレジットとは?制度・種類・仕組み・価格市場・活用事例を分かりやすく解説』で詳しく解説しています。

J-クレジット創出者と購入者のWin-Winな関係

クレジットを創出した企業(創出者)は売却益を得られ、購入した企業(購入者)は自社のCO₂排出量を埋め合わせる(カーボン・オフセット)などに活用できます。

この制度は、単に環境価値を取引するだけでなく、カーボンクレジット市場を通じて国内の資金循環を促す経済政策としての側面も持っています。企業がクレジットを購入することで、その資金が国内の省エネ設備投資や、日本の林業・農業分野に還流し、さらなる環境活動を後押しする仕組みなのです。J-クレジットを選ぶことは、環境貢献と同時に、どの分野の国内経済を支援するかに繋がる、戦略的な意思決定と言えるでしょう。

J-クレジットの損益分岐点の考え方については『J-クレジットは儲かる?プロが教える損益分岐点と失敗しない2つの方法』で詳しく解説しています。

J-クレジットの主要6分類と方法論を一覧解説

J-クレジットを理解する第一歩は、その全体像を把握することです。J-クレジットは、温室効果ガスの削減・吸収活動の内容によって、大きく6つの分類(カテゴリ)に分けられています。

- 省エネルギー

- 再生可能エネルギー

- 工業プロセス

- 農業

- 廃棄物

- 森林

さらに、これらの分類の中には、具体的な削減・吸収量を算定するためのルールを定めた「方法論」が複数存在します。方法論は、いわばクレジットを作るための「レシピ」のようなもので、2024年時点で70以上にものぼります。

この多様性が、様々な企業の取り組みをクレジット化することを可能にしています。

まずは、どのような分類があり、それぞれがどのような活動を対象としているのか、以下の表で全体像を確認しましょう。

分類名 | 概要 | 代表的な方法論の例 | こんな企業・活動におすすめ |

|---|---|---|---|

省エネルギー | 設備の高効率化や燃料転換により、化石燃料の使用量を削減する活動。 | ・高効率ボイラーの導入 | 製造業、大規模オフィスビル、店舗など、エネルギー消費量の多いすべての事業者。 |

再生可能エネルギー | 太陽光やバイオマスなど、再生可能なエネルギー源を導入し、化石燃料由来のエネルギーを代替する活動。 | ・太陽光発電設備の導入 | RE100加盟企業、環境先進性をアピールしたい企業、自社施設に発電設備を設置できる企業。 |

工業プロセス | 特定の製造工程において、温室効果ガスの排出が少ない代替物質への転換やプロセスの改善を行う活動。 | ・マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更 | 化学メーカー、半導体製造業、金属加工業など、特定の製造プロセスを持つ事業者。 |

農業 | 農地土壌や家畜の飼育方法を改善し、メタンや一酸化二窒素の排出を削減、または炭素を土壌に貯留する活動。 | ・水稲栽培における中干し期間の延長 | 食品関連企業、農業法人、サプライチェーンを通じて農業と関わる企業、地域貢献を重視する企業。 |

廃棄物 | 廃棄物の処理方法の変更やリサイクルを通じて、メタンガスの発生抑制や化石燃料の使用量を削減する活動。 | ・食品廃棄物等の堆肥化 | 食品工場、廃棄物処理業者、リサイクル関連事業者。 |

森林 | 適切な森林管理(間伐など)や植林活動により、樹木のCO2吸収量を増加させる活動。 | ・森林経営活動 | BtoC企業、CSR活動を重視する企業、企業のブランドイメージ向上を目指す全ての事業者。 |

【徹底比較】J-クレジット6種類の特徴、価格相場、メリット・デメリット

全体像を掴んだところで、ここからは各分類を一つずつ深掘りしていきます。それぞれの特徴、価格の目安、そしてメリット・デメリットを比較することで、自社にとって最適なクレジットが見えてくるはずです。

※価格相場情報は東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」を参考にしています。

1. 省エネクレジット:最も身近でコスト効率の高い選択肢

概要

省エネクレジットは、製造業や大規模オフィスを持つ企業が最初に取り組みやすいクレジットです。工場のボイラーを高効率型に更新したり、オフィス照明をLEDに切り替えたりといった、エネルギー使用の効率化によって創出されます。

最も基本的で、幅広い業種で実施しやすい分野です。省エネによるコスト削減効果は社内への説明もしやすく、経営層からの予算確保もしやすいという利点があります。

温対法や省エネ法など、法令に基づく報告義務をコストを抑えながら確実に果たしたい企業にとって、最適な選択肢と言えるでしょう。

価格相場

他のクレジットと比較して安価な傾向にあります。東京証券取引所が開設したカーボン・クレジット市場では、1トンあたり1,500円~3,000円台で取引されることが多く、コストを抑えたい場合に有力な選択肢となります。

メリット

- コスト削減との両立

- クレジット創出のための省エネ活動が、そのまま電気代や燃料費といったランニングコストの削減に直結します。これは他のクレジットにはない大きな利点です。

- 導入のしやすさ

- 多くの企業にとって、定期的な設備更新は事業計画の一部であり、そのタイミングでJ-クレジットの創出を検討できるため、導入のハードルが低いと言えます。

デメリット

- PR効果の限定性

- 「最新のエアコンを導入しました」というストーリーは、後述する森林保全などに比べると、消費者や投資家への感情的な訴求力は弱い傾向があります。

- 「追加性」の証明

- J-クレジット制度では、「この制度がなくても当然実施したであろう取り組み」は対象外となります。例えば、投資回収年数が3年未満の省エネ設備は、経済的メリットだけで導入したと見なされ、クレジットが認められない場合があります(これを「追加性」の要件と呼びます)。

2. 再エネクレジット:脱炭素の王道、RE100達成にも

概要

再エネクレジットとは、自社の屋根に太陽光パネルを設置したり、木質バイオマスボイラーを導入したりすることで、化石燃料に頼らずに生み出したエネルギーの削減効果をクレジット化したものです。

RE100加盟企業やそのサプライヤーにとっては、もはや欠かせない存在と言えます。クレジットには「再エネ(電力)」と「再エネ(熱)」の2種類があり、自社のCO₂排出が主に電気使用によるものか、それともボイラーなどの燃料使用によるものかを見極め、適切なタイプを選ぶ必要があります。

また、RE100への対応とは、企業が事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーに切り替えることを目指す国際的な取り組みを指します。

具体的には、自社で太陽光発電などの再エネ設備を導入したり、再エネ由来の電力プランやJ-クレジットを活用したりして、再エネ比率を段階的に高めていくことが求められます。これにより、企業は脱炭素経営の実効性を示し、サプライチェーン全体での環境責任を果たすことができます。

近年、省エネクレジットと再エネクレジットの価格差は拡大傾向にあります。これは、企業がJ-クレジットに求める価値が二極化していることを示しています。

法規制への対応を最低限のコストで満たしたいという「守りの需要」は、安価な省エネクレジットを選ぶ傾向があります。一方、RE100への対応やESG評価の向上を通じて、企業価値そのものを高めたいという「攻めの需要」は、PR効果の高い再エネクレジットへと集中しています。

つまり、クレジットの選定は単なる排出量の埋め合わせではなく、企業のブランド価値や投資魅力を高めるための戦略的な選択へと進化しているのです。

価格相場

脱炭素の潮流の中で需要が非常に高く、省エネクレジットよりも高価です。特に太陽光発電由来のクレジットは人気があり、1トンあたり3,000円~6,000円以上で取引されることもあります。

メリット

- 高いPR効果とブランド価値

- 「自社の事業活動で使う電気は、再生可能エネルギーで賄っています」というメッセージは、対外的に非常に分かりやすく、企業の環境先進性を示す強力な武器となります。

- 国際イニシアティブへの活用

- 事業で使用する電力を100%再エネで調達することを目標とする「RE100」や、科学的根拠に基づく削減目標である「SBT」といった国際的な枠組みへの報告に活用できるため、グローバル企業やそのサプライチェーンを構成する企業からの需要が絶えません。

デメリット

- 初期投資が大きい

- 自社で発電設備を導入する場合、大規模な初期投資が必要となります。

- 価格の変動

- 高い需要を背景に価格が高騰する傾向があり、購入コストが予算を圧迫する可能性があります。

3. 森林クレジット:地域貢献と生物多様性保全をアピール

概要

森林クレジットは、森林所有者や管理者が行う間伐(木の間引き)や植林などの適切な森林管理によって、森林の健全な成長を促し、結果として増加したCO₂吸収量をクレジットとして認証したものです。

自然を守りながら地域経済にも貢献できることから、一般消費者を対象とするBtoC企業や、社会貢献活動を重視する企業にとって特に相性の良いクレジットです。価格は比較的高めですが、それ以上にブランド価値や社会的信頼の向上につながる効果が期待できます。

購入する際は、単に「森林由来」という点だけでなく、どの地域の森か、どのような歴史や背景を持つプロジェクトかを確認することが重要です。地域性やストーリーを理解したうえで選ぶことで、企業としての社会的メッセージ性をより高めることができます。

価格相場

最も高価な部類に入り、その希少価値とストーリー性の高さから、1トンあたり8,000円、時には10,000円を超える価格で取引されることもあります。

メリット

- 非常に高いPR効果

- 「〇〇県の森を守る活動を支援しています」といったストーリーは、消費者の共感を呼びやすく、企業の社会貢献(CSR)活動として強力なアピール材料になります。

- 地域貢献と関係構築

- 特定地域の森林プロジェクトのクレジットを購入することは、その地域の林業を直接支援することに繋がります。これがきっかけで自治体や地域社会との良好な関係が生まれ、新たなビジネス機会に発展する可能性もあります。

- 生物多様性保全への貢献

- 森林クレジットの価値はCO2吸収量だけではありません。健全な森が育つことによる水源の確保や、多様な動植物の生息地保全といった多面的な価値(非炭素プレミアム価値)も同時に支援していることになります。

デメリット

- コストが非常に高い

- 高い付加価値を持つ分、価格も高額になるため、予算の確保が大きな課題となります。

- 供給量が少ない

- 森林の成長には長い年月が必要であり、クレジット創出にも手間と時間がかかるため、市場に出回る量が限られています。

- 永続性の要件

- 創出者には、プロジェクト期間が終了した後も10年間にわたって適切な森林管理を継続し、報告する義務が課せられており、創出のハードルが高い一因となっています。

4. 農業クレジット:食と環境をつなぐ新しいストーリー

概要

農業クレジットは、農業の現場で工夫を凝らし、温室効果ガスの排出を削減することで創出される、比較的新しいタイプのクレジットです。

代表的な取り組みとしては、稲作の過程で発生するメタンガスを抑える「水稲栽培における中干し期間の延長」や、もみ殻などを炭化して土壌に炭素を固定する「バイオ炭の農地施用」などが挙げられます。

これらは日本の農業と親和性が高く、特に「中干し期間の延長」は、すでに多くの農家が行っている作業を少し工夫するだけで参加できることから、今後供給量の拡大が最も期待されている分野です。

近年は、食品メーカーや小売業が取引先の農家と連携し、クレジット創出に取り組むケースも増えています。単なる環境対策にとどまらず、「食と環境をつなぐストーリー」として、サプライチェーン全体で脱炭素化を進める新たな潮流となりつつあります。

価格相場

新しい分野のため市場価格は形成途上ですが、森林クレジットよりは安価で、省エネクレジットよりは高価になる傾向が見られます。東証の市場では1トンあたり3,000円台後半から5,000円程度で取引されています 。

メリット

- 新規性と注目度

- 「日本のサステナブルな農業を支援する」というストーリーは目新しく、メディアなどでも注目されやすい分野です。

- 国内食料自給への貢献

- 日本の農業を資金面で支援するという側面も持ち、特に食品メーカーや小売業にとっては、自社の事業との親和性が非常に高いと言えます。

- 取り組みやすさの向上

- 農林水産省がクレジット創出量を簡易的に試算できる「農業Jクレシミュレーター」を公開するなど、農家が制度に参加しやすい環境整備が進められています。

デメリット

- 供給の不安定性

- まだ新しい分野のためプロジェクト数が少なく、クレジットの安定的な供給が課題です。

- 効果測定の複雑さ

- 工場でエネルギー使用量を計測するのに比べ、農地からのガス発生量を正確にモニタリングするには専門的な知識や手間が必要になる場合があります。

5. 工業プロセスクレジット:特定プロセスを持つ業界向け

概要

工業プロセスクレジットは、製造工程そのものを見直すことで温室効果ガスの排出を削減し、その成果をクレジットとして認証するものです。

たとえば、半導体製造で使用される高温室効果ガス(SF₆など)を、環境負荷の低い代替ガスに切り替えるといった取り組みが代表例です。

主に、化学メーカーや半導体製造業など、特定の工業プロセスを持つ企業が創出者となります。購入する企業は限られますが、自社のサプライチェーンにこれらの業種が含まれている場合は、共同でクレジットを創出するパートナーシップ型のアプローチも有効です。

単独の企業努力にとどまらず、業界全体の技術革新や排出削減を後押しするクレジットとして注目が高まりつつあります。

価格相場

このカテゴリは非常に専門的で、公開市場での取引が少ないため、明確な市場価格は形成されていません。価格は通常、創出者と購入者の間の個別交渉によって決定されます 。

メリット

- 自社技術との親和性

- クレジット創出が自社の主要な製造プロセスと直接結びついており、自社の技術力や環境対応力を可視化できます。

- 企業ブランディングへの貢献

- 「製造過程から脱炭素を実現する」という具体的なストーリーが描けるため、企業イメージの向上や取引先・顧客からの信頼獲得に繋がります。

- 業界内でのリーダーシップ発揮

- 同業他社に先駆けて工業プロセス由来のクレジット創出に取り組むことで、環境技術分野の先進企業としての地位を確立できます。

デメリット

- 市場規模の限定性

- 特殊な製造プロセスに依存するため、需要がニッチであり、一般的なクレジット購入者とのマッチングが難しい場合があります。

- 買い手の確保が難しい

- 対象業界が限られることで、販売先の開拓や流通ルートの確保に時間とコストがかかる傾向があります。

- 制度運用の複雑さ

- 他のJ-クレジットと同様に、登録・検証・モニタリングのプロセスが煩雑で、プロジェクト完了まで長期間を要するリスクがあります。

6. 廃棄物クレジット:廃棄物処理・リサイクル関連業界向け

概要

廃棄物クレジットは、廃棄物処理やリサイクルの過程で発生する温室効果ガスを削減する取り組みによって創出されるクレジットです。

例えば、「食品工場から出る廃棄物を埋め立てずに堆肥化する」、あるいは「バイオマス由来の潤滑油を使用して化石燃料の使用を減らす」といった活動が代表的です。

主な創出者は、食品工場や廃棄物処理業者など、特定の産業分野に属する企業です。一般的な企業が購入するケースは多くありませんが、自社のサプライチェーンにこうした業種が含まれている場合、連携してクレジットを共同創出することで、サプライチェーン全体の脱炭素化を推進することも可能です。

廃棄物の削減と再資源化を通じて、「廃棄しない経済」 = サーキュラーエコノミーの実現にも貢献できる、社会的意義の高いクレジットです。

価格相場

工業プロセスクレジットと同様に専門性が高く、公開市場での取引事例が少ないため、定まった市場価格はありません。価格は創出者と購入者の相対取引によって決まるのが一般的です。

メリット

- 循環型経済への貢献を明確化

- 廃棄物の再利用や堆肥化などを通じて、サーキュラーエコノミー(循環型経済)に貢献していることを可視化できます。

- 強力なPR効果

- 「廃棄物を資源に変える企業」として発信でき、環境配慮型ブランドとしての信頼性向上につながります。

- 新たな収益源の創出

- 本来はコストだった廃棄物処理を、クレジット販売によって収益化できる可能性があります。

デメリット

- 需要の限定性

- 再エネや森林クレジットに比べて購入者層が狭く、市場規模が小さいため、売却先を見つけにくい傾向があります。

- 管理コストと手続きの煩雑さ

- クレジット認証には、排出削減量の測定・報告・検証(MRV)が必要で、時間とコストがかかる点が課題です。

- スケール拡大の難しさ

- 廃棄物の発生量や処理方法が事業特性に依存するため、プロジェクトの拡大や他拠点展開が難しい場合があります。

【目的別】自社に最適なJ-クレジットの選び方・5つの視点

では、実際に自社はどのJ-クレジットを選べばよいのでしょうか。ここでは、企業の目的別に最適なクレジットを選ぶための5つの戦略的視点をご紹介します。

視点1:コストを最優先するなら → 「省エネクレジット」

価格が最も安価な傾向にあり、かつ自社の光熱費削減にもつながるため、費用対効果が最も高い選択肢です。まずは着実に排出量をオフセットしたい企業に適しています。

視点2:PR効果・企業ブランディングを狙うなら → 「森林クレジット」「再エネクレジット」

「日本の森を守る」「クリーンなエネルギーを使う」というストーリーは、消費者・投資家・従業員に強く響きます。企業の環境に対する姿勢を明確に打ち出すことで、ブランド価値の向上につながります。

視点3:地域貢献・地方創生を重視するなら → 「森林クレジット」「農業クレジット」

本社や工場が立地する地域のプロジェクト由来のクレジットを購入することで、地域経済の活性化に直接貢献できます。また、自治体との連携強化や、地域に根ざした採用・広報活動への波及効果も期待できます。

視点4:サプライチェーンとの連携を考えるなら → 「農業クレジット」「省エネクレジット」

取引先の農家や部品工場と協力してクレジットを創出し、自社が購入・利用する仕組みを構築できます。これにより、サプライチェーン全体での脱炭素化を主導でき、取引先との信頼関係も強化されます。

視点5:国際的なイニシアティブ(RE100等)に対応するなら → 「再エネクレジット」

RE100などの国際的な枠組みでは、再エネ由来のクレジットが正式に認められているケースが多く、グローバル基準での環境評価やESGスコア向上に直結します。海外投資家や多国籍企業との取引においても、有効な選択肢となります。

なお、上記5点の関係性を視覚的に理解するために、以下のポジショニングマップを参考にしてください。自社がどのポジションを目指すべきかを考えることで、クレジット選びの軸が明確になります。

【図解:J-クレジット種類別ポジショニングマップ】

J-クレジットはどこで、どうやって手に入れる?創出と購入の流れ

最適なクレジットの種類が見えてきたら、次はいよいよ具体的なアクションです。J-クレジットを手に入れる方法は、自ら「創出する(売る側)」か、「購入する(買う側)」かの2通りあります。

J-クレジットを「創出する」場合(売り手になる)

自社の省エネ活動や再エネ導入などを通じて、クレジットを生み出し、売却益を得るプロセスです。一般的に、以下の8つのステップで進められます。

- 方法論の確認

- 自社の取り組みが、どの種類と方法論に合致するかを確認します。

- プロジェクト計画書の作成

- 削減・吸収量の見込みや、その測定(モニタリング)方法などを記載した計画書を作成します。

- 審査機関による「妥当性確認」

- 第三者の審査機関から、計画書がルールに則っているか審査を受けます。

- プロジェクトの登録

- 審査を通過した計画書を国に提出し、プロジェクトとして登録します。

- モニタリングの実施

- 計画書に基づき、エネルギー使用量などを実際に計測・記録します。

- モニタリング報告書の作成

- 計測結果を基に、実際の削減・吸収量を算定し、報告書にまとめます。

- 審査機関による「検証」

- 再び審査機関から、報告書の内容が正しいか検証を受けます。

- クレジットの認証・発行

- 検証を通過した報告書を国に提出し、認証されると、晴れてJ-クレジットが発行されます。

具体的な創出方法と費用に関しては『J-クレジットの創出方法は?5つの手順と費用、活用〜販売方法まで徹底解説』をご覧ください。

注意点として、プロジェクトの登録から最初のクレジット認証までには、数か月から1年以上かかるのが一般的です。さらに、各ステップで専門的な知識や書類作成が求められるため、多くの企業がコンサルティング会社など専門家のサポートを活用しています。

このように、J-クレジットの創出には手続きの複雑さや時間的・費用的な負担が伴うことから、認証までのハードルが高く、制度の普及が進みにくい要因となっています。

詳しくは『J-クレジットが普及しない・売れない根本課題とは?解決の鍵は「買い手視点」にある』をご覧ください。

J-クレジットを「購入する」場合(買い手になる)

カーボン・オフセットなどを目的にクレジットを購入する場合は、主に以下の3つの方法があります。

- 仲介事業者(J-クレジット・プロバイダー)から購入する

- 最も一般的な方法です。J-クレジットの売買を専門に扱う事業者に相談し、自社の目的や予算に合ったクレジットを提案・販売してもらいます。専門家のアドバイスを受けられるのが最大のメリットです。

- 「売り出しクレジット一覧」から直接交渉する

- J-クレジット制度の公式サイトには、売りに出されているクレジットの一覧が掲載されています。その情報をもとに、クレジットの保有者(創出者)と直接連絡を取り、価格や量を交渉して購入します。

- 取引所(東証カーボン・クレジット市場)で購入する

- 2023年10月に東京証券取引所に開設された市場で、株式のようにクレジットを売買できます。価格の透明性が高いのが特徴ですが、市場に参加するには証券会社等を通じて資格を得る必要があります。

注意点として、購入したクレジットを温対法などの公的な報告に正式に活用するためには、国の「J-クレジット登録簿システム」上で自社口座を開設し、購入したクレジットを「無効化(Retirement)」の手続きによって登録する必要があります。

この「無効化」は、一度使用したクレジットが再び市場で取引されることを防ぐための、二重計上防止のための重要なプロセスです。

また、自社で創出したクレジットの売却先を探している場合や、目的に合った最適なクレジットの選定に関する専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひJ-クレジット買取センターまでご相談ください。

長年培った知見をもとに、お客様の状況に合わせた最適なご提案をいたします。無料の買取査定も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

J-クレジットの種類に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 再エネクレジットと省エネクレジットの根本的な違いは何ですか?

A1: 省エネクレジットは、ボイラーの効率化などで「使うエネルギーの量を減らす」活動から生まれます。一方、再エネクレジットは、太陽光発電などで「使うエネルギーの源をクリーンなものに変える」活動から生まれます。コスト削減に直結しやすいのが省エネ、RE100など国際目標に対応しやすいのが再エネ、という特徴があります。

Q2: クレジットの価格は誰がどのように決めているのですか?

A2: 国が定めた公定価格はなく、基本的には需要と供給のバランスによって市場で決まります。仲介事業者との相対取引や、東京証券取引所での市場価格によって日々変動します。一般的に、PR効果や付加価値が高いとされる森林クレジットや再エネクレジットは、省エネクレジットよりも高価になる傾向があります。

Q3: 中小企業でもJ-クレジットを創出できますか?

A3: はい、可能です。特に、複数の小規模な省エネ活動などを取りまとめて一つの大きなプロジェクトとして登録できる「プログラム型」という仕組みが用意されています。これにより、個々の活動ではクレジット化が難しかった中小企業でも、組合やコンサルティング会社が取りまとめ役となることで、制度に参加しやすくなっています。

Q4: 購入したJ-クレジットに有効期限はありますか?

A4: J-クレジット自体に有効期限はありません。一度認証されれば、無効化手続きを行うまで口座に保有し続けることができます。ただし、温対法や省エネ法への報告に利用する際は、報告対象年度などの要件を個別に確認する必要があります。

まとめ:J-クレジットの種類選びは、未来への投資戦略

本記事では、J-クレジットの全6分類について、その特徴から目的別の選び方、具体的な入手方法までを網羅的に解説しました。

- J-クレジットには「省エネ」「再エネ」「森林」「農業」「工業プロセス」「廃棄物」の6つの主要分類があり、それぞれ価格やPR効果が大きく異なる。

- どの種類を選ぶべきかは、企業の目的によって変わる。「コスト削減」が目的なら省エネ、「ブランド価値向上」なら森林や再エネが有力な選択肢となる。

- クレジット選びは、単なるコスト(経費)ではなく、自社の企業価値をどう高めていくかという未来への「投資」である。

J-クレジットの種類を理解し、自社の戦略に合ったものを選択することは、もはや一部の先進企業だけの取り組みではありません。サプライチェーン全体で脱炭素が求められる時代において、すべての企業にとって重要な経営課題です。この記事が、あなたの会社の次の一歩を力強く後押しできれば幸いです。

J-クレジットの無料査定・買取をいたします

「どのクレジットが自社に最適なのか専門家の意見を聞きたい」

「保有しているクレジットの価値を知りたい」

そんな方に向けて、私たちJ-クレジット買取センターでは、企業ごとの状況に合わせた最適な活用方法のご提案と、クレジットの買取査定を行っています。

長年の取引実績と広範なネットワークを活かし、お客様が努力の末に創出された貴重なクレジットを、市場価格に基づく適正な価格で、スピーディーに買い取りいたします。

- 即時査定・即時買取

- クレジットの種類やヴィンテージを確認後、当社が自己勘定で直接買取。仲介を挟まないため、スピーディーかつ確実です。

- 価格の透明性

- 市場動向を常時モニタリングし、公正で納得感のある価格をご提示します。自己勘定取引だからこそ、即断即決が可能です。

- 柔軟な対応

- 少量から大口まで、規模を問わず対応可能。一括買取はもちろん、条件に応じた分割買取にも対応します。

売却をすぐにお考えでなくても構いません。まずは、自社のクレジットがどれほどの価値を持つのかを知ることから始めてみませんか?

現在、無料の買取査定および保有・創出予定クレジットの価値診断を実施しています。ぜひ、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)